歌声里依旧还在的孤寂和沉郁

□王慧骐

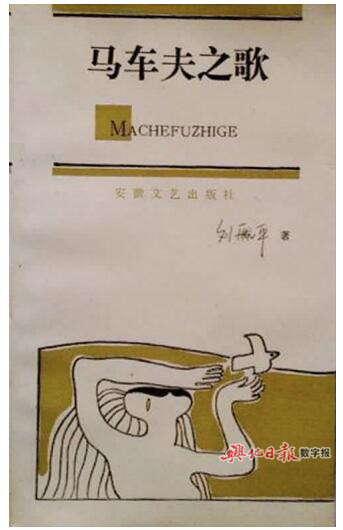

很高兴又读到了马车夫的诗(刚刚过去的2015年他在《诗刊》和《星星》、《绿风》诗刊上均有不负岁月的力作呈现)。早在1990年,27岁的诗人刘舰平便以马车夫的笔名在当时的安徽文艺出版社出版了他的第一本诗集《马车夫之歌》。一个憨直、踏实而纯朴的歌者形象因此留在了诗坛。我大约是这本诗集最早的获赠者之一。记得那一年的夏天,我在南京一处租住的公寓里,打着赤膊流着汗,读他那里面的72首诗,并应一家晚报之约写了篇读后的短文。

时间过去了20多年,而真正的好诗并无半点褪色。比如这首当年便令我击节赞叹的《怀念岁月之弧光》——“我倚在床上/眼睛能看到墙上,墙上有一个旧镜框/里面贴着旧照片/好多面孔已经模糊/像大家坐在一起吃饭/或者商量播种和收获/我认识他们中的几位/他们已经走了/山那边有几块空地/他们不愿意荒了/就走了/肩上扛着锄头/嘴里唱着歌儿/他们很忙/从此没有回来/据说生活得很好/只留镜框里的图像/给大家逢年过节/怀念”。写这首诗的时候,诗人才20多岁,作品里却看不到一丁点那个年代的痕迹,没有“假大空”的虚火,也不玩花里胡哨的技巧,通篇走的是接地气的素描式路线,行文平静、坚实,如叙家常般地娓娓道来,而生命之树的生生不息,其庄严,其凛冽,尽在这不无沉郁的基调里得以充分的宣泄。

漫长的时光自然给了诗人足够的浸淫,但有一种个性所赋予的诗的内在特质,却如影随形,在其当初步入诗坛时便已打下了烙印。20多年前,马车夫对自己便有这样的评价:“我是一个孤寂的人,唱着孤寂的歌谣。”读他的近作,发现在他行云流水般的诗行里,依旧泛着属于诗人所独有的那种孤寂之光。他写那昆明湖上的“红嘴鸥”——“有一天,我会像一只红嘴鸥/到春城过冬,或者在滇池的湖面上翻飞/我的姿势一定很美/我的歌喉一定很美/有一天,我落寞了/我会像一只红嘴鸥/站在海埂公园的草地/看一对对幸福恋人嬉戏/而他们全然不觉/以为我从未有过青春”(《红嘴鸥》,载《诗刊》2015年8月号上半月刊)画面的铺展可谓不紧不慢,从容有致;语言一如早年的平白晓畅,且富饱满的韵律感;诗所构筑的空间结构,显得异常开阔和灵动;而意境的发掘几乎是在读者不经意间完成的,不见半点雕琢之迹,却现浑然天成之圆。“落寞了”的红嘴鸥,站在草地看恋人嬉戏,突然间的视角反转,让“幸福”中的恋人来审视眼前不再“翻飞”的精灵。“而他们全然不觉/以为我从未有过青春”,太多排山倒海的故事在这里被诗人欲说还休地戛然而止。这种艺术上的隐而不发,给人以无穷尽的遐想。照应全篇诗意上的推进与收束,你可曾体悟到深藏于诗中的那份“念天地之悠悠,独怆然而涕下”的高远与孤寂?

再看一首写春天的《望春路》。一条与春有关的路名触发诗人雨花般飘扬的思绪,令他在阴冷的季节遥想那春的暖意。整首诗也就十六行,笔墨的铺陈很节制,但绵延起伏的诗的节律和一点点“显影开来”的诗的立意把控得恰到好处,读之有置身于海滩,见一波波海浪向你扑来的感受。且随我进入马车夫这首别具情韵的咏春之作——“其实,春天还很远/而我正孤单地站在望春路上/把宁波的前世今生琢磨/我多像油灯下唱着摇篮曲的饥馑母亲/泪眼张望着大海/涛声说,‘春天,我会从海上归来’//阴冷的海风把天地搅得一片腥湿/但我听到了一种蛰音/先在浅处/细微地显影出来/像是把陈年的什么东西翻动了//所以,我说,我看见春天来了//我看见春天/如此清晰地看见春天/并不是我的先觉/而是与望春路有关的话题”(载《绿风》诗刊2015年第6期)写春天的诗读过不少,而这一首无疑是标新立异的,色调上没有五彩斑斓花团锦簇,甚至看不到些许美艳之色,但海浪布阵般涌动的春意却分明从诗人凝重而沉郁的歌唱里,一阵紧似一阵地感应到了。所谓“于无声处听惊雷”,说的便是这种沉郁所蕴集和可能释放的能量。

相对于惊涛拍岸一泻千里的长篇放歌,我更偏爱这类讲究布局诗意浓缩的启思之作。与《望春路》同时见诸于《绿风》诗刊的《薰衣草》和《宽窄巷子》,也能一窥马车夫捕捉生活的玲珑慧眼和四两拨千斤的艺术表现才能。前者写对伊犁河畔薰衣草的眷顾和迷恋,“我们远远地站着”,“生怕杂乱的脚步声会把它打扰”,精细地描画出人在大美面前的那种怯怯之意敬畏之心。后者以寥寥几笔勾勒出老城成都的烟火气息——春熙路、老爷车、美女、宽窄巷子、喝茶,川剧、变脸绝活……属于这座城市最经典的闲适,被他似乎很随意地勾连在了一块,组成了一幅浓烈的民俗风情画。而在这两首收放迅捷的凝炼短制里,我也一样体会到了诗人那挥之不去的孤寂之美。甚至当他为生于斯长于斯的故乡纵情而歌时,你还能依稀觉出他的那种沉着的收敛。他唱“轻盈的飞燕回到村庄”,唱“洄游的鱼溯流而上”“把一江春水搅出爱的模样”;唱“田野上空的劳动号子”,唱“工业园区轰鸣的机器”“把这一片土地镀亮”(《我在靖江的江上》,载《诗刊》2015年5月号下半月刊)。这首诗的开头,诗人以告白的句式直截了当地挑明了与咏唱主体的关系——“我在靖江的江上/归来或者出发”,设立这样的叙述基调,首先让你生出一种特别温馨的导入感;及至诗的末尾,这一句式复沓式地再度出现,除了有一唱三叹的艺术效果,更多的可能是体现一种昭示:这一次的“归来”意味着下一次的“出发”,诗人传递出的情绪,分明是昂扬里更具一种力拔山兮的沉郁。

回归诗坛的马车夫,虽无太多发表的数字,却以优质而赢得诗爱者的关注。作为他的老友,我为其绝不流俗的诗之风采而由衷地赞叹。