李审言与袁淡生 杯酒论道的书香至交

李详(1859—1931),字审言,中年又字愧生,泰州兴化人,文定公李春芳八世孙。他是清末民初著名的学者、文学家、藏书家,在骈文、方志、金石、目录、选学等方面成就显著。审言治学秉承扬州学派之路径,服膺嘉定钱大昕和同郡阮元,因两位前辈学者书斋名皆有“研”字,遂以“二研堂”题名自己的书斋。治选学是审言一生学问之核心,素有“硕学通儒”之称的沈曾植誉其为“江淮选学大师”。审言生平著作丰硕,可以等身论之,其中《文选学著述五种》、《楚辞翼注》、《世说新语笺释》、《文心雕龙补注》、《愧生丛录》、《学制斋骈文》、《学制斋诗钞》等数十种在1989年由其哲嗣李稚甫先生汇为《李审言文集》于江苏古籍出版社出版发行。

审言一生以辛亥革命为界分为两个不同的时期。辛亥革命后他长期居住于上海,协助冯煦编纂《江苏通志》,并加入到三大刻书家刘承干、徐乃昌、刘世珩的队伍,帮助他们校勘拟定付梓的书籍。民国十二年,东南大学聘请审言担任国文系教授,讲授《文选》、陶诗、杜诗、韩诗。民国十七年,当时的大学院长蔡元培先生聘请审言与陈垣、鲁迅、胡适等12人为特约著述员,至此审言的声誉达到了极致。审言能于辛亥革命之后走到文化界队伍的前列不得不归功于他早年的苦读生涯,此间与至交好友相互论道也是其学问增进的一大因素。在审言早期的交游中,袁衔是不能忽视的成员之一。他们因书相识雅入骨髓,杯酒论道豪气参天,诗文相赠惺惺相惜。

【书摊相识论骈文】

袁衔(1861—1899),字淡生,泰州人。其父曾入两淮盐运史乔松年文幕为掾吏,深得乔公器重。后乔松年离官他任,淡生父为避嫉娼,迁居当时属于泰州的海安镇,因此袁家便定居海安。淡生早年聪慧过人,见赏于通州范当世先生。光绪十四年,高中举人,此后屡次应礼部试都失败而归。适逢朝廷诏举人才,得嘉定廖寿恒侍郎的推荐,淡生被任命为浙江景宁县知县。

景宁地处浙江、福建交界处,县无城郭,老虎时常白天出入市井。淡生于景宁任上注重当地教育事业,并经常深入到百姓家庭慰问安抚。县令任上刚满一年,淡生便因病而卒,年仅39岁。平生长于史论,王先谦以为善于史论之人“南有谢钟英,北有袁衔”,所誉不虚。著有《袁景宁集》二卷,所收文稿除一篇信札外皆为诗歌。

光绪六年,怀抱着治国平天下的梦想,李审言与袁淡生皆于扬州应府试,此时他们并不相识。某日,李审言到书摊寻觅旧书,过了不多久一位丰仪瑰玮的少年也走到了这家书摊,他就是袁淡生。在购书的过程中两人一言而合,开启了此后20年交情的起点。淡生遂邀请审言至其寓所做客,他们谈论汪中骈文之妙,审言认为文风以“字华句短”为宗,淡生便推之为当代汪容甫。在应试空闲之时,淡生与审言携手游览了平山堂、瘦西湖等扬州美景,审言贫困拿不出车马费用,此间一切花费皆由淡生埋单。

扬州一别,审言与淡生五年未见,其间两人同遭丧父之痛。光绪十二年,审言至泰州应试,他与淡生再次相见于书店,此时两人因年久未遇竟至于相见而不相识。当时审言在书店检阅《粤雅堂丛书》,恰巧淡生为购买《新旧唐书合钞》正与书店老板商量价格,审言见两人相持不下遂作为旁观者前去商量协调。虽相别数年,审言的音容语调还是唤醒了淡生沉睡多年的记忆,他惊呼:“君非李审言否?”

老友重逢自是欣喜万分,此后他们相互往来几无虚日,通过淡生的引介,审言得以与高尔庚、李星南、卢求古、袁镳、汪济等文人定交。

【文酒之会忆旧诗】

杜甫在《饮中八仙歌》中曾言“李白斗酒诗百篇,长安市上酒家眠”,由此可见酒是激发文人创作灵感的妙物。在审言与淡生相聚论道的过程中自然少不了酒,而淡生又是千杯不醉的高人,他能连喝数十杯绍兴酒,母亲嘱咐淡生的表叔对其加以监督不让他越量,此招并没有产生多大的效果,淡生依然屡次喝醉,为此他像小孩一样乞求表叔不要向母亲汇报。

审言与淡生相聚之日总是拉来一批文人举行文酒之会,光绪十二年两人再次相遇书店后便在其东原寓所多次举行宴集,同会者高尔庚、李星南、卢求古、袁镳、汪济诸人皆声气相投,而寓所外的菜畦、菊圃颇有尘外之意,更给聚会增添了不少雅致。光绪十四年正月,审言、淡生再次相聚泰州,当时诸友皆受知于时任江苏学政的著名学者王先谦,该年秋试淡生与汪济、夏寅官皆高中举人。泰州一别数年后审言与淡生同游镇江金焦二山,淡生作《李审言招同泛舟焦山兼赠别审言》二首,其二言:

十载论交多聚散,暂时握手话心期。

嘉隆前辈君无愧,湖海胸襟我渐衰。

坐对秋江三太息,试循旅鬓独成丝。

风尘去作诸侯客,好续开元老叟诗。

全诗情感真切,其中“嘉隆前辈君无愧”是对审言学术成就至上的推崇与鼓励。焦山一游后数年,审言再次至泰州应试,淡生特地从海安赶来与其相聚,他们通宵相谈而毫无倦色。

在审言和淡生的交游过程中,有两件事不得不书,于此也可窥见古人所谓的“石交”之谊。淡生非常喜欢审言的诗歌,对其许多篇目甚至达到记诵的程度。审言曾作过一首题为《秋怀》的诗歌,已不能记忆其中的字句。某日友朋雅集中,淡生竟然能够把全诗一字不落地背诵下来,在座的朋友皆认为这是宾客的荣宠,审言避席以示不敢当。

淡生不仅喜欢审言的诗歌,对其治学才能亦颇多美誉,《赠李审言即用其和人诗元韵兼怀夏虎臣太史》赞审言曰:“广陵文学今曹宪,文选楼高月若何。”

然而才高未必人尽皆知,审言与淡生相交之时尚未名满天下,淡生每每对友人之境遇报以同情之心。《怀人诗》之一《李审言》言:“闭门穷海不知春,芳草连天野水滨。滃渤云烟生纸上,世间多少好龙人。”石遗老人陈衍读后对该诗主旨作了这样的概括:“谓一时巨公,无真知审言者。”

【苦寻时机刻遗稿】

俗语云:“天下无不散之筵席。”友朋相聚自是赏心乐事,别离却永远充斥着哀伤。《袁景宁集》中赠与审言的诗歌多为临别之言。淡生殁后,审言饱含热泪地写下《哭袁淡生》和《袁淡生哀辞》,并代为勘定《袁景宁集》,积极寻求刊布之机,此皆友朋之谊的体现。

淡生与审言初次相识后虽有五年未见,但其间音问未断,淡生邮筒递诗传达着对审言的问候,《寄李审言》言:“扬州一别期重见,岂意同遭大故来。几载山川深怅望,终天风木共悲哀。盐亭苦雨连沧海,楚水闲云阔酒杯。休向淮南寻桂树,岁寒只有几枝梅。”此后淡生又创作了多首诗歌寄赠审言,《赠审言代述近况》、《赠李审言即用其和人诗元韵兼怀夏虎臣太史》、《寄李审言二首即用其春日见怀元韵》等皆非泛泛之言。

光绪二十五年,淡生病卒的消息传到审言耳中,忆及与淡生相识、相交的点点滴滴,他抑制不住内心的伤痛,赋诗言:“远承凶问,涕泪涟洏。悲风南来,横倾天维。嗟哉彫年,歼我良友。当餐忘食,临觞辍酒。”

此后审言每每念及淡生的家人,光绪三十年审言在扬州,意识到淡生的儿子已经到了可以参加科举考试的年龄,于是便至考生客舍问参加考试者有没有袁淡生的儿子,这时淡生长子袁之穆应声而起,审言挥泪询问其家事,后邀同高尔庚、袁镳雇艇游览红桥和平山堂。之穆回泰州后便写定其父遗稿寄示审言,因淡生遗稿数量不多,审言最初准备将其附刻于自己的文集之后,然而之穆的突然去世加之自己的文集尚未写定等各种原因,审言觉得应该通过其他渠道为淡生刊刻遗稿。此时恰逢好友韩国钧有《海陵丛刻》的出版计划,于是乎审言就请求韩国钧将《袁景宁集》纳入《海陵丛刻》。

当审言勘定好《袁景宁集》,时光仿似回到了20多年前与淡生相识之初,却又不得不接受友朋零落的事实。回顾昔日之情谊,审言写下了《勘淡生诗竟谨题卷首》:“多病念良友,闭置翳重泉。恝然见似心,謦欬不复宣。平生箧中作,几许犹流传。黄垆昔游侣,奄忽随风烟。对镜轸衰颜,临河感徂年。幽吟如昨日,宰树郁旧阡。都集繄何人,余情良为牵。呼啸若有灵,庶得天所怜。旧故日寥落,神理期绵绵。希登都水略,屡注子云铅。已矣报知己,牙生此摧弦。”

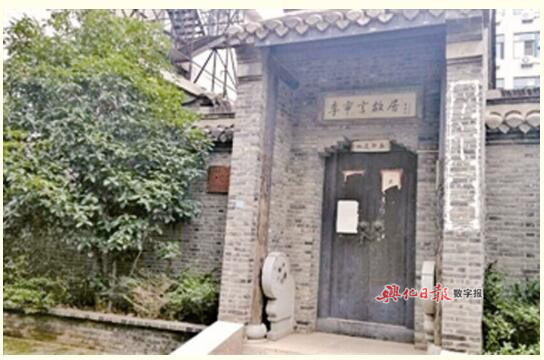

李审言故居。

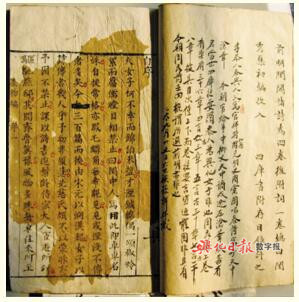

《海陵丛刻》。

李详批跋《闺秀集》。