古镇最后的木匠

除了木匠,没有人能让躺倒的树木重新伫立。木匠用斧头凿子给木头安上腿后,它便能像牲口一样站起来。这个时候,木头有了个新的名字:桌子或者椅子。

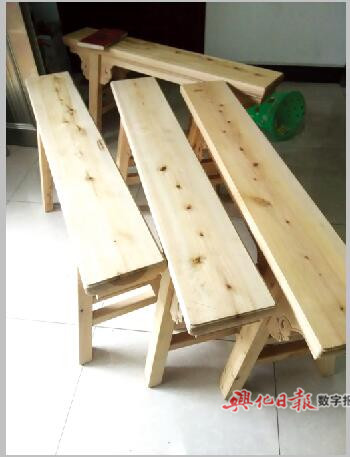

古镇的冬天,屋前屋后那些成了气候的榆树槐树还有楝树们,总有些心惊胆颤,稍不留神就会被它的主人放倒,砍掉枝桠后丢进河里。沤上大半年,树干会被捞上来,晾干,运到锯木厂,剖成木板。这些木板静静地码在一个角落里,每块用砖头隔开,方便通风。时间会改变一切,等木板里的水分少到一定程度,它便没了脾气。没了脾气的木头,做成的家具才会老实,不会变形走样,也不会裂缝。一段一段的木头,在变成一张张溜光鲜亮的桌椅的同时,也完成了自己的“凤凰涅槃”——它们用另外一种生命形式存活下来:五十年,一百年,甚至更长。

邹明生就是那个可以让倒下的树木站起来、并且站得更久的木匠。只是,像他这样纯粹凭着木匠手艺挣钱的,在古镇已经不多见了,珍稀得跟镇上极少数人家保存完好的明清家具一样。

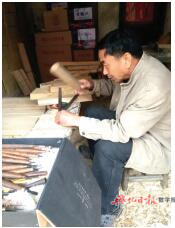

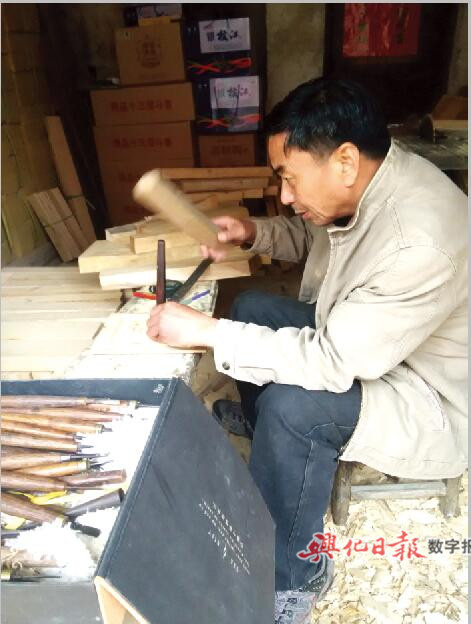

古镇东西走向的丰乐路上,两间朝南的小店铺,便是邹明生工作的场所。形单影只的他,常常一工作就是半天。坐在矮凳上的老邹,一边雕着木板,一边回答我的提问。旁边,乱七八糟的木料堆得老高。老邹今年60岁,不高,但壮实。他的话语不多,似乎在暗示我,他是靠斧头吃饭的,自然也要靠斧头讲话。我们来到了堂屋,这里有几张白身子的太师椅,非常精致。我用手搬了一下,很沉。邹明生17岁学徒,做了43年的木匠,专门打制八仙桌、琴凳和太师椅25年。面对我,邹明生有些兴奋,眼睛亮得就像他斧头的锋刃。他说,镇上的八仙桌,上档次的,有一大半是他的作品。

邹明生打制的桌凳,哪怕十年八年,他也能一眼认出来。跟认自己的孩子一样。老邹说,桌椅会说话,但只有木匠可以听得见。桌椅是木匠的孩子,木匠便是它们的父亲,每一张桌椅都会留下木匠的痕迹。比如,木板的光滑程度、榫卯结合的松紧度等。一个浮躁的木匠,刨工可能不到家,桌椅摸上去就会扎手,讲究的漆匠不会接他的活——费砂纸不谈,坏名声呢。更有学艺不精、徒有虚名的木匠,打制的方桌,桌腿不直,像稍息似的,内行人称之为“狗撒尿”,难听但形象。对自己做的家什,邹明生颇为自信:平整光滑,宛如孩子的肌肤;榫卯结合,天衣无缝,找不出一丝间隙。25年,邹明生没有用过一枚钉子或者木螺丝。

其实,古镇不缺好木匠。只是,那些手艺出众的,不是去城里搞起了装修,就是在古镇做起了家具生意,进货卖货,一转手便是几百上千。赚足了腰包,这些人才发现,他们存放斧头的工具箱连同他们的手艺已经不知丢到什么地方。偌大的古镇,只剩下邹明生一人,和他朝夕相伴的,除了斧头、凿子、锯子、刨子,还有清贫和寂寞。老邹很满足,只要有口饭吃,他不想丢掉自己的手艺。

镇上人把木匠分为三类:“水作”、“高作”和“细作”。“水作”造船,“高作”建房,“细作”做家具。邹明生属于细作,也就是人们说的细木匠。细木匠讲究精雕细刻,所做家什,费时费力,不惜工时。据说,明清之时,很多细木匠都由大户人家养着:干活时发放银两,不干活时管吃饱喝足。想来也有道理,没有后顾之忧,手艺人才会安下心来,做的活才会精致,精致的作品方能经得起时间的考验。

称职的木匠一定是孤独的,就像老邹。木工活耗时间,一对太师椅40个工,一张八仙桌20个工,四张琴凳10个工。漫长的工期,考验的是木匠的安静和耐心。古典家具,雕龙刻凤少不了,全是手工,单雕刻的工具就有“圆凿”、“筋凿”、“平口”、“斜口”等十多种。老邹打制的太师椅的背壁图案常见的是“福禄寿”,刻的是如意、拐杖、香炉、蝙蝠之类。有时也刻花瓶花卉和人物。这些浮雕,夸张适度,层次丰富,立体感强。可以说,没有细腻的刀法,一定的美术功底,很难刻得如此鲜活生动的。

如果说古典家具最难的雕龙刻凤,那就大错特错了。雕龙刻凤耗的是时间,考验的是细心。最难的,还是榫卯的结合。要做到准确无误、严丝合缝,绝非一日之功。太师椅里有一道工序叫“眼里做榫,榫里做眼”,很难,需小心翼翼。一不小心,料子便能废了。所谓“长木匠短铁匠”,就是提醒木匠谨慎再谨慎。其实,再好的木匠也有困惑不解的时候。空闲的时候,老邹会和古镇的木匠们交流沟通,比如我的父亲、我的本家六叔,他们曾经是古镇木匠里手艺出类拔萃的。老邹的桌上有一本《明清家具》,他视如珍宝,没事就拿出翻翻。

邹明生做家什的料子一般是柏木。没木料了,他会雇辆卡车,去竹泓进货。早些年,他是雇一条七八吨的挂桨船,到兴化南门外的木材市场进货。早上,天没亮,从大邹出发,三四个小时到兴化。在木材市场,他要精挑细选,晚上才能到家。选材料是考验一个木匠基本功的重要方面,凭的经验和感觉,当然也有运气。买木材,最怕的树木“转丝”、“脱心”:树一剖开,会炸裂,只能送进灶膛。每次选材,老邹都小心翼翼,生怕一个闪失,钱打了水漂。老马也会失蹄。邹明生有过一次这样的经历,买了根脱心的木头:剖开来,木材炸裂,散得到处都是。老邹为此郁闷了好几天,花的可是自己的血汗钱啊。木材进回来后,邹明生要顺料子,“木匠手里无弃材”,他要把每根木料的作用发挥到极致。

这些年,木匠这个称呼贬值得厉害。许多木匠沦落为木工,没了“匠”,就是一个工人,只会拼凑组装的工人。电脑刻画、电锯电刨的广泛使用,让家具成了流水线上出来的产品,没有个性,没有精神和品质。这些产品凭借低廉的价格充斥着家具市场,气势汹汹,一时,鱼目混珠。生意清淡了,可邹明生就是不愿意改行。

孤独的老邹还是有知音的,侍先生应该算一个。侍先生是个企业家,喜欢收藏旧家具,而邹明生擅长旧家具修复,两人就这样找到了共同的语言。修旧如旧,不破坏旧家具的整体风貌,这是他们两人共同观点。侍先生收藏老家具,纯粹是爱好。这个爱好,费钱,费工夫,还需要胆量和眼光。偶尔,侍先生会把散了架的桌椅买回来,自然是旧东西,请邹明生拼凑。买回来的东西,缺胳膊少腿,侍先生会去买来相同材质的木头,请邹明生给他照葫芦画瓢地配起来。一次,侍先生买回来一堆木头,是个楠木的插屏底座,明朝的。邹明生鼓捣了半天,终于,插屏底座站了起来。这个插屏底座木雕精美,麒麟玉兔栩栩如生。侍先生说,这样的插屏,在当时,必是官职很高的官员才能用。侍先生跟我开玩笑说,没有了邹师傅,他的一堆老木头,只有进灶膛的份了。

现在的邹明生是古镇的一块招牌。镇上许多老板,把老邹打制的太师椅当成大礼送人。你不能不佩服这些老板的“眼光”,如今,谁在乎钱呢?土特产、烟酒,太俗气了。送太师椅多好,有文化、高雅,还能传世。只是,心急吃不了热豆腐,需在几个月前订制。订制后,剩下的就是等待,不急不忙。有时,顾客火烧火燎,老邹依旧不慌不忙。等差不多了,他会招呼你一声,好了,提货吧。等到把桌子椅子搬到顾客的车上,小心翼翼捆扎好,老邹的心里有种说不出的感觉——就像女儿出嫁一样。这些耗费了他大量心血的桌椅,也许一辈子再也看不见了。

十个木匠有九个是喜欢夏天的。夏天气温高,日头长。木匠们手脚灵便,做的活计多。木匠是清苦的,一斧一刨,一锯一凿,用脑费力。一天下来,精疲力尽的木匠们不会亏待自己,他们喜欢用烟来犒劳透支的身体,用酒稀释他们职业的疲惫。邹明生喜欢酒,但酒量不大,半玻璃杯,能喝上半个时辰,满脸通红。菜不讲究,最爱烧螺蛳和烧杂鱼。其实,对于一个木匠来说,他们的作品也许是最好的下酒菜,它们让木匠在赢得了尊重的同时拥有了成就感。邹明生喜欢在自己新打制的桌子椅子前,细斟慢饮,度过他一天里最快乐的光阴。做累了,或是生意清淡的时候,他会坐在门口晒太阳,捧着一壶好茶,朝着来来往往的人发呆。

“怎么不收几个徒弟?”我问邹明生。

“徒弟?谁能吃得下这个苦啊。”邹明生一脸无奈。他前前后后带过十多个徒弟,现在没有一个做古典家具的。他最后一个徒弟好几年前改行,做起了装修生意。

“你准备做到多少岁?”我说。

“能做多久就做多久吧。要吃饭呢。”

邹明生的胃不好,这是许多木匠都逃不了的职业病。太劳累了。在店铺里,我发现了电锯和电刨。这两个宝贝减轻了邹明生的劳动强度,也延长他的木匠生涯,他没有理由拒绝。我知道,总有一天,邹明生会做不动,木工活对身体的要求太高了。我不清楚邹明生将来用什么方式来金盆洗手,但有一点肯定,那应该是非常伤感和悲壮的。一门手艺,在古镇就要销声匿迹。

邹明生的木工活是纯粹的手工,精细而又牢实的八仙桌和太师椅,带着他的汗渍、体温,还有他的故事。这些滑溜而有质感的桌椅,怎么摸怎么舒服,怎么看怎么耐看。

“你的作品可以传世,寿命超过镇上最好的房屋。”我说。

“久远的东西,可能最时尚。”邹明生说。他有理由。买他太师椅的,多半是有钱而又追求时尚的城里人。

离开古镇的时候,天下起了小雨。在和老邹那两间小店铺道别的瞬间,我想起作家刘亮程在散文《坎土曼的事情》结尾说过的一句话:“我们变来变去,最后被这些不变的东西吸引,来到他们身边,想问一句:你们为何不变?突然有个更大的疑问悬在头顶:我们为何改变?”