垛田农民画:植根于水乡沃土的奇葩

一群没有专业美术基础却热爱画画的农民,大胆地用色块和丰满的人物刻画,将乡土的生活和美好的期望一起填抹在了画纸之上,不仅将农民与艺术家这两种相差甚远的职业融合在一起,更表现出一种纯朴、自然、率真、坦诚的特色风貌,这就是垛田农民画的来源。

垛田农民画有着悠久的历史,它是在绘画、刻纸、裱扎、刺绣等传统民间艺术基础上产生和发展起来的新型造型艺术,农民们将当地的民俗、生产生活、自然风景等事象无拘无束地融合进绘画中,或表达自己的宗教信仰,或表现自己的喜怒哀乐,无不散发着垛上人家特有的泥土气息。据不完全统计,目前该镇拥有书画创作骨干30多人、业余爱好者100多人,有100多件作品参加了泰州市级以上展览和比赛,60多件作品获省级奖项,8件作品获国家级奖项。今年2月份,垛田农民画研究会被泰州市文广新局命名为“特色文化团队”。

生活有多美好,农民就能画出多美好

垛,四面环水,高低参差,大小不一,形状各异,最宜种植蔬菜和油菜籽。每逢春季来临,油菜花遍地开放,“河有万弯多碧水,田无一垛不黄花”,引来众多文人墨客驻足观赏。早先,垛田境内的“胜湖秋月”“两厢瓜圃”“十里莲塘”等胜景,曾让不少儒人雅士流连忘返。垛田的奇丽风光给历代文人增添了几多艺术灵感,而墨客骚人又给垛田带来了艺术的芳香。垛田地处县城东郊,垛田人与城内人来往频繁,接触颇多。垛田菜农历来需弄楫驾舟往四乡八镇三县五府叫卖蔬菜,故见识多,信息灵。这些,都成为孕育垛田民间绘画的土壤与养料。

早期的垛田人有不少是苏州移民,其中不乏工于绘画、刻纸、裱扎的民间艺人,乃垛田民间绘画的始祖。在他们的影响带动下,垛田民间绘画活动开始起步并逐渐活跃。出生于垛田下甸村的清代著名书画家、“扬州八怪”代表人物郑板桥先生,正是受了这种民间艺术的熏陶而潜心书画艺术成为一代宗师的。而郑板桥书画艺术的杰出成就又鼓舞了垛田民间艺人。此后,垛田民间绘画活动更加活跃,日趋成熟。

历史上的垛田民间绘画多取材于神话或历史人物,构图拘拙中见古朴,线条粗犷中见流畅,色彩艳丽中见明快,其艺术种类可分为人像、花鸟、刻纸、裱扎等,其中宗教类画作主要是佛教的“菩萨像”、道教的“先圣像”以及妖魅鬼怪像,用于寺庙、道观、家祠、居家供奉或作佛事、道场的道具。民俗类包括春节年画、花边,端午节悬挂于居室堂前的钟馗,庙会、祭祀活动的用品,以及婚丧喜庆活动的装饰、用具等。另外还有装饰类作品,如装饰纸库、风筝、花灯的刻纸、图案、边角画,亦有悬挂、张贴于居室美化环境的。

虽曾远去,但追梦之路未曾停止

近代,垛田民间绘画活动日渐衰落,作品大都失传。建国后,亦有部分艺人及业余爱好者为了作娶或专职其事,以此谋生。“文革”期间,这些人多数弃笔务农,少数人“为政治服务”。农村改革后的上世纪80年代,这些人中有的年老病逝,有的忙于经商、养殖搞经济,绘画活动一度中断。

进入上世纪90年代,当时的垛田乡党政领导重视“两手抓”,对文化工作明确了“挖掘、继承民间绘画传统艺术,努力建设特色文化乡镇”的指导思想。乡文化站制订计划、培养骨干、举办展览、组建协会,积极开展挖掘、培训、研讨等工作,推动了全乡书画活动的兴起与书画艺术的发展,涌现了一大批业余书画爱好者,一批骨干脱颖而出。这些骨干多为青年,他们继承垛田民间绘画的传统技法,揉合西洋画和中国画的理论与技巧,形成了以李玉书、王一兆、徐兴海、王雪梅、仲憬为代表的农民画作者群。

李玉书是垛田镇农民画坚守者之一。早年酷爱绘画的他与弟弟去陕西安塞写生,发现当地农民画文化非常繁荣,就连90多岁的剪纸老人也可以登上中央美院的讲台授课,这让李玉书深有感触。回乡后,李玉书一直潜心研究农民画,将绘画与剪纸技巧结合起来,成功创作出一幅满意的作品《卖菜姑娘》,没想到竟然入选首届农民画大赛,作品在省美术馆展出并被收藏,让原本犹豫不定的李玉书坚定了自己的绘画方向。之后的几十年时间里,李玉书坚持将垛田元素融入到农民画中,多幅作品入选省级和全国展览,4幅农民画作品被邀参加由中华人民共和国农业部、文化部、中国文学艺术界联合会共同主办的“中国农民艺术节”农民画精品展并获奖。今年,他又获得全国性奖项5个。“农民画很多地方都有,要走出一条不一样的路就必须展现出当地特有的文化。”李玉书说,下一步他计划开办自己的农民画展,他希望能带领垛田农民画走上产业化发展之路,让更多的人了解家乡的特色文化。

传承乡土文脉,“土画”绘出新生机

小桥、流水、菜花、村民……垛田镇王横村的王一兆每一幅画卷都像是在演绎一段乡村故事,每一个场景都是还原昔日生活。坚持原创的他自幼就喜欢画画,长期的勤学苦练,练就了他极速的构图能力,他的农民画主要采用年画即天津杨柳青、苏州桃花坞的画法,来表现垛田独特的风光、风土人情,丰富的物产、悠久的历史文化等,画面线条单纯,色彩鲜明,充满着吉祥、喜庆、欢乐、美好的气氛,让人们在欣赏的同时感受教化。王一兆现已成为中国国际美术研究院研究员、中国教育学会书法教育专业委员会会员、东坡书画研究院院士。然而,王一兆的心愿不仅限于此,如何才能让垛田农民画继续传承下去,是他几十年来一直思考的问题。近年来,垛田中心校依托垛上少年宫建农民画创作传承基地,努力解决垛田农民画的普及、教育与传承的问题,王一兆主动提出担任辅导员,如今已培育学生400多名。

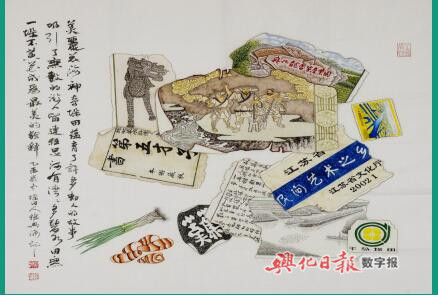

杨花村农民徐兴海虽左臂残疾,但他酷爱美术,在兴化知名画家魏步三的指点下专攻拾破小品并小有成就。他创作的“破卷残书”作品构图合理,摩画逼真,以其残缺美令人拍案叫绝,为不少收藏家所亲睐,台湾的知名人士陈光殿先生专门收藏了他的一幅作品。然而,人们之所以对他的作品作出如此高的评价,不仅仅是因为他精湛的技术,还因为他将家乡独特的历史人文景观融入画作的美好情怀,其中包括板桥书画、千垛菜花、四牌楼以及垛田特色文化,他的作品吸引了不少学生、大学生村官、退休职工前来拜师学艺,南京姑娘陶婷就是其中一位。在担任垛田镇大学生村官期间,她一有空闲就到徐兴海的画室学习作画,今年她的作品《农家小院》还入围了第八届农民画展。

正是在这群书画爱好者的支持下,垛田农民画绘出了新的生机。2011年,该镇文化站组建了“垛田农民画研究会”,将全镇的书画骨干和业余爱好者组织起来,通过开展讲座、作品讨论、集体采风、笔会等活动,提高农民画作者的鉴赏能力、艺术水平和创作能力。每年邀请本地知名画家定期做讲座,组织农民画作者、阳光周末书画培训班小学员们外出写生、采风,提高他们的创作积极性。同时举办各类作品展览,为作者搭建一个作品展示、艺术交流的平台。

在垛田镇芦洲村,一名普通的农民画爱好者周永健正在酝酿着自己的计划——建一个农民画创作基地。原来在两年前,他参观了中国金山农民画村,感触良多,也是从那时起,他心里便开始萌生了这一想法。“我要让垛田农民画走出垛田,走向全国,让外国人来了解农民画,知道有个神奇的垛田。”周永健说。

农民画爱好者在户外写生。

垛田农民画走进非遗展示活动。

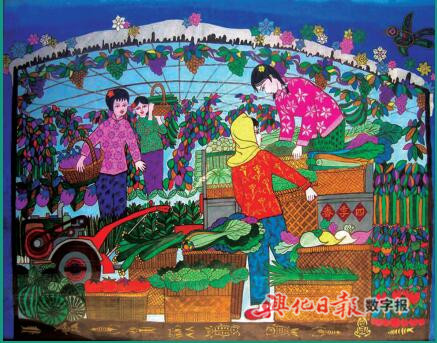

李玉书作品《四季春》。

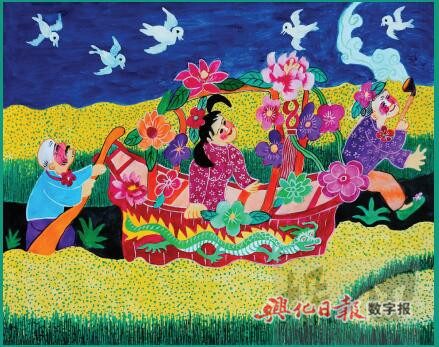

王一兆农民画作品《崴花船》。

徐兴海拾破画《神奇垛田》。