一支树干

Bi feiyu studio novel absalom sidelights

第九期

□本报记者 郭亚群

工作室外的桃花开了,玉兰开了,就连4月中旬才进入盛花期的油菜花也你追我赶地次第张开了花瓣。接连几天的阴雨让空气变得更加清新,弥漫着淡淡的香甜,细细的微风听起来都似乎在踏着欢快的脚步,就连几日不见的太阳也忍不住露出了半张脸,仿佛害羞地躲在云层的背后偷偷等待着什么。三月的小城兴化处处都洋溢着甜蜜的味道。

《许三观卖血记》《活着》《一九三七年的爱情》《追月楼》……这些作品大家早就耳熟能详,它们的作者余华先生和叶兆言先生的名字也是如雷贯耳。2017年3月25日上午,毕飞宇工作室里盛况空前,挤满了前来“追星”的文学爱好者。知道两位先生要来,很多人提前一个小时就来到了工作室等待了。上午9点让我们期盼了一整个冬天的余华先生和叶兆言先生终于来了,一同而来的还有我们的老朋友毕飞宇先生、庞余亮先生以及参加过小说沙龙的省作协党组书记、书记处第一书记韩松林,省作协党组成员、书记处书记、《钟山》杂志主编贾梦玮。

“今天来了很多的老朋友,也出现了很多的新面孔,我忽然就想起了《兰亭集序》中的‘虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情’,看看现场似乎少了一样东西——美酒,若可以,来上两瓶难得美酒或许就会更漂亮一些。尽管没有我们家乡的难得美酒,但我们今天有另外两份‘难得’美酒,那就是余华老师以及叶兆言老师的小说——《我没有自己的名字》《我们去寻找一盏灯》。两位老师是文坛的‘大咖’,今天能够与两位‘大咖’面对面交流是小说读者以及小说作者的幸运,是我们小说沙龙的幸运,更是文风昌盛的兴化的幸运。”在老朋友庞余亮先生真诚的开场白中,毕飞宇工作室·第九期小说沙龙正式拉开大幕。

与前八期的活动不同,这一次,是几位先生给兴化的文学爱好者送来了福利,给了我们一次与文坛“大咖”面对面交流、面对面请教、面对面学习的机会。大家都做了精心的准备,准备好了问题,也准备好了待签名的书籍。

“我想请教一下叶兆言先生,您小说的题目与内容是如何搭上的?”“我在写作的时候有时候会刻意地留下一把或半把钥匙,我想请问两位老师你们这两篇小说的钥匙在哪里?”“我想请问如何在有限的篇幅里打开叙述的空间,不要在写作的时候在自己设定的框框里苦苦地挣扎。”“请问老师你们小说灵感的源头在哪里?”机会太难得,大家都争先恐后地将早在心里反复组织过语言的问题抛了出来。

“看《我没有自己的名字》,我深深地嘘了一口气,对的,我没有自己的名字,你是许阿三也好,你是来发也好,哪怕就是那条狗也好,其实最后大家都没有自己的名字,在大街上一呼‘喂’,熟悉的人不熟悉的人都会回头,那一刻反而超脱了。”“其实我当初读余华老师这篇小说的时候第一个想到的是鲁迅先生的孔乙己和阿Q,我觉得余华老师是鲁迅先生情感和精神的继承者。”也有一些人谨慎地提出了自己的观点。

“我的脑子里有一堆的题目也有一堆的内容,这个题目和这个内容的出现有很多的偶然性。我觉得写作就如我今天来到兴化,有很多未知的东西。我写作是没有提纲的,但是题目会有,我觉得题目就是一个瓶子,里面装了水就是水瓶,里面装了酒就是酒瓶,看似相连有时候又是相对独立的。我喜欢写作当中的未知。”“高晓声曾经说过,写作的时候最忌讳的就是像轮胎打气,一边打气,一边在轮胎上戳几个眼,我们称它为闪光点,这样的小说可能有段时间比较流行,也比较容易看懂,但是这样的小说就始终在那儿泄气。高晓声说好的小说就是给一个轮胎不停地打气,打足了之后用脚一踩,一声爆破。我经过这么多年的写作,自身有个感受就是最后那一下不需要,只要把轮胎打足了气就行了。”“我觉得写作还是要悟性,没有什么捷径,古人说‘听君一席话,胜读十年书’,其实只有读了十年书之后才能听懂一席话,我们汉语是互文的。最后能不能写出来,能不能悟出来,读上十年书以后才会知道。”非常热爱写作的兆言老师用最朴实的话语为我们解答了疑惑,他的语言与他的处事风格一样,总是溢着满满的真诚。

“我没有钥匙,连门都没有,都是敞开着的。因为一部作品发表之后,作为作家层面的工作已经完成了,但是作品本身的工作是不可能完成的,每个读者都是带着自己的生活经验去阅读作品,会有不同的阅读感受,不同的人读就会用不同的方式去延伸它,所以没有钥匙,门也没有,窗户也没有。”“就我个人的写作经验来看,你只要把生活写出来就够了,一个作家最了不起的地方就是把生活写出来,不管他是用写实的方式还是荒诞的方式。”“《老人与海》出书之后美国的评论家一拥而上,来解析这部作品,说老人、大海、鲨鱼各自象征什么,海明威很生气将这些评论收集起来寄给了自己非常尊敬的一位老学者,请他出来说说公道话,说“那帮蠢货包围了我”。老学者把小说读完了给他写了一封信,说老人就是老人,大海就是大海,他们不象征什么,但是一部伟大的作品是无处不洋溢着象征的。这就说明了,当你把一个老人写得真正像一个老人,大海真正像一片大海的时候,就会无处不洋溢着象征了。所以只要把生活写出来,你的所有表达所有的意象就都在里面了。”个性分明的余华先生用幽默的语言让我们在笑声中得到了成长,还用《老人与海》创作背后的故事告诉我们写作就是踏踏实实认认真真将生活写出来。

对于有人提出他与鲁迅的相似之处,他与大家分享了自己的一个写作感受:“像我这个年龄的人可能都曾经不是很喜欢鲁迅,因为我们的成长环境导致的,后来我想想当初不喜欢鲁迅可能就是因为强迫阅读。到了1996年,我重读鲁迅,仔细想想,我不能说他没有对我造成影响。当我重新发现鲁迅之后我有一种感受,鲁迅是我精神上的导师。”

“余华老师的这篇小说我觉得有点像古典音乐里面的概念重复,我知道您平时也喜欢古典音乐,不知道这个有没有受到古典音乐的影响。”第一次参加小说沙龙的周卫彬从另一个角度提出了一个非常有意思的问题,更有意思的是这个问题激发了余华先生的兴趣,他侃侃而谈用了近十分钟的时间为我们讲述了他对古典音乐的理解,以及他对古典音乐与写作之间关系的思考。

“我生活在南方,比较注意越剧里面的唱腔,我发现里面的台词和唱词其实是没啥区别的,你要不是看的话,它台词是啰嗦的,而且是有点重复感的,就是为了和它的唱词协调,台词好比小说中的叙述,唱词就好比小说中的对话,所以在写作的过程中,我会有些地方增加一些字,或者有些地方少一些字。音乐里面最让我羡慕的叙述就是和声,不同高低的声音同时发出来,这个在小说的叙述里面永远做不到,撑死了也就是复调而已。当时也曾经考虑过和声,后来发现根本做不到,所以就放弃了。写作的时候还是要量力而行。”余华先生如是说。

这是一场语言与思想的碰撞。因为作品中的语言,我们有了思考、有了疑惑;因为我们有了疑惑,两位老师才又给了我们作品中没有的语言。在这样的碰撞中,在场的每个人都不得不被两位老师的睿智与才华深深折服。

一部作品就是一支树干,不同的读者会在这支树干上延展出不同的枝桠,这些枝桠有些稚嫩有些粗壮,不管粗壮还是稚嫩,总会让这棵树层次分明,茂盛茁壮。生活在继续、疼痛在继续、阅读在继续、写作在继续。每一场小说沙龙也如一支树干,我们在这支树干上贪婪地汲取养分,然后慢慢地去延展,会延展到哪儿谁也不知道,而这一份未知,也许恰恰就是最迷人的。

摄影: 杨桂宏 张娈鸾

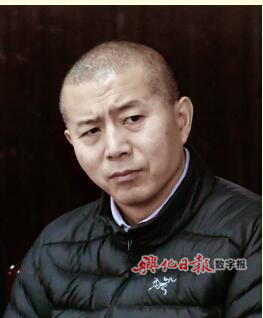

余 华

毕飞宇

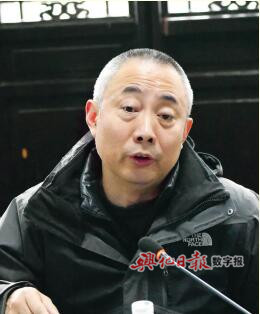

叶兆言

庞余亮