奋力崛起铸辉煌

——撤县建市三十年兴化工业经济发展成就综述

市经信委

建市三十年以来,兴化工业进入良性循环发展,工业技术水平迅速提高,产品竞争力日渐增强,可持续发展能力加大。特别是“十三五”以来,市委、市政府大力实施“工业强市”战略,以“调高调优调强”为转型发展方向,以招商引资为抓手,着力培育扶持规模企业和优势特色产业,推进新型工业化进程,工业经济飞速发展。

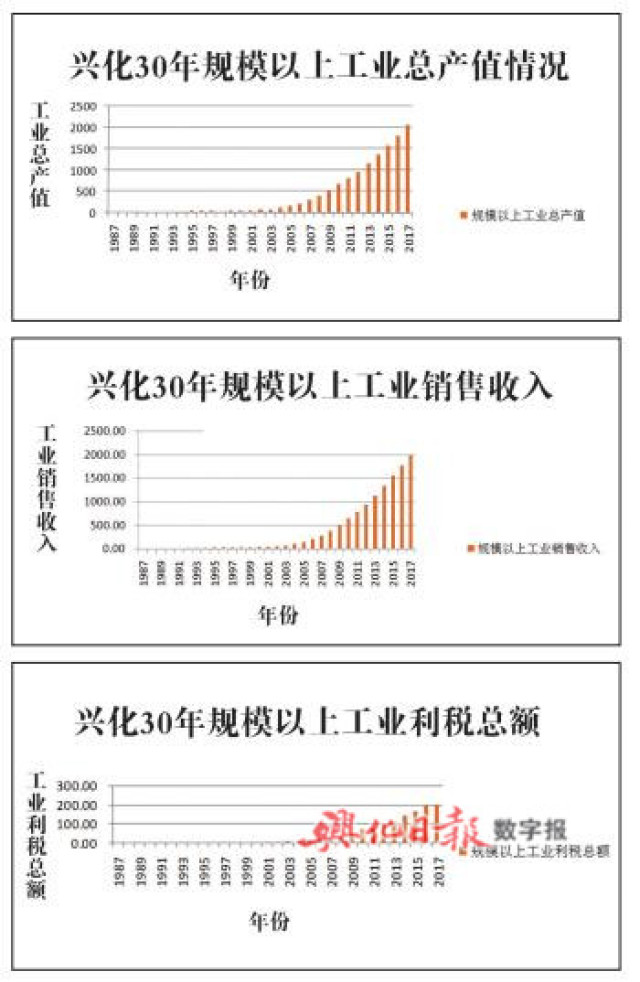

工业总量快速扩张,工业经济跨越发展。1987年,全市规模以上工业总产值12.22亿元。2017年,预计全市完成规模以上工业产值2040亿元、销售2000亿元、利税200亿元,是1987年的272倍、276倍、345倍,年均分别增长20.5%、20.6%、21.5%。

工业结构日趋优化,产业集聚不断提升。经过多年的发展,我市健康食品产业已逐步形成规模化、集群化的态势,形成了脱水果蔬、大米加工、调味品等一批具有区域特色的优势产业群。其中脱水果蔬产业集群已列入江苏省重点培育的产业集群,通过国家级出口食品农产品质量安全示范区评审,获批“江苏省脱水蔬菜出口基地”称号。不锈钢产业是全市重要的支柱产业,共有1600多家不锈钢企业,年生产加工不钢材料及制品150多万吨,国家级城市矿产示范基地示范集聚作用逐步显现,循环经济产业园项目稳步推进,产业可持续发展能力不断增强。装备制造产业现有规模以上企业80家,拥有新宏大集团、威鹰机械、东华齿轮等一批重点骨干企业。近年来,接连获评省精密铸造产业基地、中国精密铸造产业基地等称号,产业集聚度和竞争力进一步提升。已形成以不锈钢、健康食品、装备制造为主的主导产业格局,2017年预计不锈钢产业完成产值1020亿元,占全市规模以上企业工业总量的50%;健康食品产业完成产值270亿元,占规上总量的13.2%;装备制造产业完成产值360亿元,占规上总量的17.6%。三大产业合计占全市规模以上工业总量的80.8%。企业规模不断壮大,延伸了产业链条,提高了附加值,对全市工业经济发展起到了明显的支撑和拉动作用。

技术改造稳步进行,转型升级步伐加快。三十年间,全市紧紧围绕产业结构调整,加快传统产业改造与主导产业提升步伐,通过技术改造,推动工业经济转型升级。江苏威鹰机械有限公司不断提升自动化装备水平,走高精尖发展道路,提高产品质量,采用节能降耗环保型工艺技术,实现节能降耗、清洁化生产,符合现代制造业高效、低耗、绿色的要求,近年来总计投入1.15亿元进行技术改造,年增销售共计3亿元,新增利税共计5110万元,产品的各项技术指标达到国内及国际先进水平。五得利集团兴化面粉有限公司通过改造生产线技术,日加工处理小麦能力突破3300吨,年增销售约6.4亿元,新增利税1600余万元。双乐颜料股份有限公司投资1.8亿元进行技术改造,技改后废水、废气排放浓度降低,部分污染因子排放总量削减,综合利用含氨尾气、酸性废水,促进循环经济发展,其环境效益非常显著,在国内处领先地位,年增产值57370万元,新增利税6350万元。江苏兴达钢帘线股份有限公司投资额6500万元,形成了年产胎圈钢丝产品10万吨的生产能力,节约用能和生产成本1500万元,新增利税1875万元。泰州安井食品有限公司总投资额共计2467万元,项目竣工后形成了速冻食品年产1.5万吨的生产能力,年增销售2.1亿元,新增利税2350万元。1987年末,全市工业技改项目完成104项,完成投资4359万元。1992年,全民和市属集体企业完成技改项目53项,完成投资6610万元,新增固定资产3777万元。2017年上半年全市完成工业投资161.8亿元,完成技改投入63.4亿元。2017年新开工亿元工业项目数47个,竣工工业项目34个。

创新能力逐年提升,两化融合走向深入。三十年来,我市不断加大科技创新投入,企业质态优化明显,特别是近年来,部分工业企业主动适应市场需求,走出了一条创新发展的新路径。申源特钢对不锈钢产品进行技术改造,加大市场开发力度,不锈钢线材系列产品由原先单一的伸线产品逐步推出了冷镦线、弹簧线、五金线、辐条线等相对高端线材产品,开发了不锈钢无缝管专用棒材。兴海特钢研发“以氮代镍”技术生产高氮奥氏体不锈钢棒材、线材和丝材,替代了进口,可解决海洋工程高性能紧固件“无材可用”的难题。新宏大与香港恒基公司联合投资1亿元建成三条生产线,目前已全线运转,首创的全球最大的180㎡全自动立式压滤机已批量销往国外。江苏金汇精铸陶瓷股份有限公司不断打破型芯及叶片制造技术瓶颈,开展高性能型芯及叶片的技术研发和生产,目前公司已经取得型芯制造工艺的突破,初步掌握了陶瓷型芯的基本工艺参数,并开始小批量生产。工业化和信息化深度融合,为工业经济向智能化发展奠定了良好基础。截止目前我市共有获得省级工业和信息产业转型升级专项资金支持项目11个。星火特钢、瑞宇医疗等5家企业获得省级两化融合管理体系贯标试点企业兴达钢帘线等14家企业获评省“两化融合”示范试点企业,江苏威鹰机械等19家企业获评泰州市“两化融合”示范试点企业,锁龙消防等12家企业获评四星级数字企业,企盟软件等2家企业获双软认定。我市大垛镇管阮村、中堡镇戚家村、竹泓镇竹二村、林湖乡强胜村被认定为省农村信息化应用示范基地。市经济开发区被认定为2015年度江苏省两化融合试验区,双乐化工被评为2015年度国家两化融合管理体系贯标试点企业并列入省重点企业两化融合诊断项目计划;江苏兴达钢帘线和双乐颜料被认定为江苏省两化深度融合创新试点企业。

强化政策扶持引导,规模企业蓬勃发展。撤县建市三十年,我市高度重视工业经济发展,提出“工业强市”战略,先后出台了《关于实施工业经济“五五”工程的意见》《关于进一步促进工业企业做优做强做大的意见》《关于全力支持江苏兴达钢帘线股份有限公司超百亿、创世界第一的意见》和《关于促进成长型企业发展的意见》等政策文件,全力促进工业企业做强做优,优化企业梯队结构。1987年,全市工业企业7650家,产值过千万元企业14家,中型企业2家。1992年,产值超千万元企业37家(其中市镇工业25个,乡镇工业12个),中型企业增长为10个。2017年全市规模以上企业624家,预计销售过亿元企业410家,过10亿元企业30家,50亿元企业1家。在规模企业数量增加的同时,企业单体规模也达到 2.4亿元/家。在培育规模企业的同时,积极引导企业进入资本市场实现裂变发展。2006年江苏兴达钢帘线股份有限公司在香港证交所成功上市,首发融资11亿港元;2015年江苏锁龙消防科技股份有限公司在新三板成功挂牌。目前全市拥有上市后备企业15家,新三板挂牌后备企业14家。

载体建设步伐加快,集聚效应开始显现。撤县建市三十年来,全市始终注重平台载体建设,先后制定出台了《关于明确全市工业园区产业定位的通知》《关于进一步加快园区建设的实施意见的通知》《兴化市工业园区专项发展管理办法的通知》,逐步形成了布局合理、特色鲜明、规划科学、配套完善的工业园区体系。1991年,我市为发展外向型经济,筹建兴化经济技术开发区。2011年,建立15家特色园区。2017年,为进一步转变发展方式,15家特色园区优化整合为开发区、戴南——张郭以及安丰三大工业集聚区。2017年上半年,三大工业集聚区及其他工业园区新增入园企业40家,新增职工人数1000人,营业收入800亿元,基础设施投入2.4亿元,累计新建标准厂房5万平方米。全市始终将提高公共服务平台建设作为推动企业转型升级的切入点和突破口,建成一批科技研发平台。拥有省、泰州市级认定企业技术中心12家、37家,省、泰州市级工程技术研究中心19家、54家。建成国家级不锈钢制品质量监督检验中心。兴达钢帘线公司成立了博士后工作站,星火特钢公司成立了院士工作站。