腊月黄土贵三分

□沈光宇

寒冬腊月,北风呼啸。乡亲们却是乐观地称这个时候叫做“腊月皇天”。词书上说,皇者,煌煌也,辉煌也。我想,乡亲们如此地看重这个时刻,是因为过了冬至节气,日照时间变得越来越长;更是因为接近年关岁底,火红辉煌的节日早早地就在人们的心底点燃了崭新的希望。令人费解的是,生性平和沉静的中国人竟然也有自己的狂欢节。先是车水马龙、人山人海地往家奔,急性子的坐飞机,挤不上的坐高铁,再挤不上的坐火车,再挤不上的坐汽车,什么都挤不上的就带着老婆、带着年货骑摩托。这一刻,比非洲草原上的动物大迁徙更为奔腾,更为激烈。所有奔腾的人都怀着一个希望——回家过年!家,仿佛就是每个人心中的神坛,回家,仿佛就是虔诚的信徒去朝圣。过年,已经融入中华民族每一个人的血液之中,成为DNA难以破译的密码。不管你忙碌不忙碌,到了这个时候,过了冬至季节,人们自然而然地就会感知到,要回家了。想到回家,自然而然地想到家中的老人、孩子,想到亲戚朋友,想到儿时的发小和看着自己长大的街坊邻居。想到此,首先就想给老人孩子买些穿的吃的,就想到给亲戚朋友带上点土特产,就想给发小和街坊邻居带上最有意义的纪念品。这下就忙碌了:要上街转悠,在花花绿绿的市场上挑选自己最满意、老人孩子最合适的衣服;要到嘈嘈杂杂的超市里选购有特色有滋味的土特产;再去五花八门的小商品市场,挑选最合适的纪念品。没有十天半月找不全,没有三天两头跑买不来,于是整个街市都是车水马龙,整个市场都是人头攒动。

常年在家的“坐山虎”比不得在外挣钱的年轻人,他们早就懂得“腊月黄土贵三分”。于是过了八月半,就早想到,过春节,孩子要从外地回来,想到几家亲戚要在正月里团聚团聚,想到几位朋友平日里招待过自己,想到小孙子要拜年。他们平心静气地看着日历在掐指头算日子。先是去选购棉衣,再是利用秋收冬藏之便,腌咸鱼,腌咸肉,灌香肠,等到一进腊月,就跑遍市场,买花生,买糖果,买红枣,买云片糕……想到要红红火火过大年,几副大红对联要买的,要热热闹闹过大年,还要去买鞭炮,买烟花;还想到三十晚上要守岁,大年初一要迎新春,正月初五要接财神,按照习俗,平平安安过一年,就要谢天谢地谢祖先,就要采办回三支高香。

有生活经验的人办年货总是按部就班地进行的。采办完可以储存的年货,还要采购新鲜的鱼虾和蔬菜。按照传统习俗,春节讲究个吉庆有余——活蹦乱跳的鱼是少不了的;春节讲究个路路通——水芹菜是要买的;三十晚上讲究个来年遇好人——芋头也是要买的。可是这些新鲜蔬菜,虽说是不买不行,可是不新鲜也是不行的。那只有等到春节前几天才能采购。但是天有不测风云,倘若忽然北风呼啸,大雪纷纷,垛上的菜农不能上街,那只能等待。一旦风和日丽,菜农上街,一担蔬菜往往围上一圈子人。大家不由分说,伸手就拿——拿了菜,才问价格。这时菜农就会故意撇着嘴说,这西北风一刮,大雪一盖,好多菜都冻瘪了。我也要过年,才不得已捡些新鲜的上街卖。买到菜的当然会说些安慰话:大家都要过年啊。再说腊月黄土贵三分。你就说个价吧。“腊月黄土贵三分”,就这么约定俗成地被众人接受了。

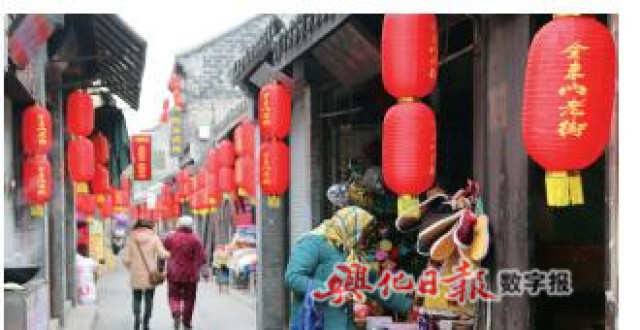

年来了

梅立成 摄