让兴化民歌不再沉睡

□本报记者 郭亚群

“心之忧矣,我歌且谣。”——《诗经·魏风·园有桃》

音乐是人类的第二语言,大约在6000年以前,兴化就有了先民活动的痕迹。他们日出而作,日落而息,在狩猎、捕鱼、耕作等艰辛的劳动中,在祭天神、拜图腾等宗教活动中,呼喊吟唱,逐步形成了初步的音乐观念。据史料记载,春秋时,兴化属于吴地,当时泰伯建吴,泰伯“以歌为教”,吴语民歌并很快发展起来。兴化先民把自己的夷语土歌与吴歌融合、互补,形成了以歌咏形式为主的地方民歌。

兴化民歌在国内外享有很高的声誉和地位,其中“茅山号子”唱到了中南海,林湖栽秧号子《啊里隔墒栽》流传了十多个国家。

广场舞——兴化民歌的新载体

《兴化民歌》自2011年启动编辑,经过三年的时间,通过查阅资料、走访老一辈文艺工作者和采访民间歌手等多种形式,共收集到360多首民歌。本着思想性和艺术性兼顾的原则,经过精心筛选,共保留了内容健康、旋律优美、传唱广泛的原生态民歌191首,同时收录了以兴化民歌曲调为元素而创作或改编的24首歌曲。

“《兴化民歌》是一种纸质化的收集,然而民歌作为一种独特的音乐表现形式,用文字是无法真正地呈现的。机械化时代的到来,让很多的劳动场景都消失了,民歌的载体也跟着慢慢消逝,我们不能让这一块瑰宝就这样沉睡下去。如何将静态的转为动态的,是近几年我们一直在思考的问题。”市文化馆馆长沈凌云如是说。

上世纪90年代以后,政府在县级以上城市建立了许多文化广场。随着社会的不断进步和发展,广场文化作为一种社会文化现象已经越来越受到人们的关注。广场舞也在悄然发生变化,从乡村走进城市,成为城市文化建设不可缺少的内容。广场舞成为了舞蹈艺术中最庞大的系统。

结合本土的特色与全民健身相结合,借助广场舞庞大的群体让更多的人认识兴化民歌,了解兴化民歌。这样的设想一提出就得到了很多人的支持。从最初的三首到后来的八首,期间还得到了江苏省艺术资金的支撑。所有的艺术都是为了人民,让人民参与其中,艺术才能体现真正的价值。

巡演——兴化民歌的全新呈现

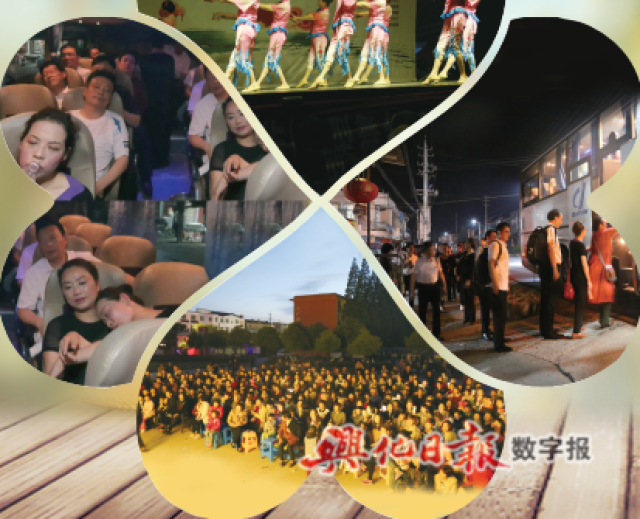

理想落到现实的过程是艰辛的,从舞曲的编创到舞蹈的排练到教学视频的拍摄再到后来的巡演,不管是文化馆的工作人员还是“侨之缘”文化艺术团的舞蹈演员又或者各个乡镇的文化站长,大家为了这一场“文化苦旅”都付出了太多的心血。

一群没有专业舞蹈功底的广场舞爱好者,平均年龄近60周岁。他们中有退休职工,有经商老板,有私人诊所的医生,他们从家庭琐事、从繁忙业务中挤出时间排练舞蹈。为了演出的效果,对舞蹈细节进行了一次又一次的精心打磨。“因为年龄的因素,我们需要花费比年轻人更多的时间来排练,为了跟上巡演计划,很多队员都因此受伤、生病。有时候一天三场演出,让队员们筋疲力尽,可是,没有一个人打退堂鼓。要知道他们都是平均年龄近六十的人了啊。”“侨之缘”文化艺术团的领头人易碧霞告诉记者。

前段时间的高温让很多队员都感冒了,有些还发烧,可是为了巡演,大家都坚持了下来。“记得有一次,当地的舞台是用铁皮做的,太阳晒在上面,温度立即升高。我们头顶着太阳,脚踩着滚烫的铁皮,坚持把十多个节目演完了。乡村的条件简陋,临时搭个小棚子就算是换衣间了,没有光源,我们就带着手电,三分钟内要换好衣服、戴好头饰、穿好鞋子,从一开始的手忙脚乱到后来的得心应手,队员们都练出来了。不管是晴天还是雨天,我们的衣服始终是湿的,要么是汗水要么是雨水。有的一天两场,有的一天三场,我们起早贪黑,一群这么大岁数的人居然也就撑下来了。”

这样的一个舞蹈团队,有需要帮着家里带孩子的,有一天收入过千的,有刚演出完就去上晚班的在职员工,还有癌症病人,为了传统文化的传承,他们放弃了太多。

晚上11点,文化馆内灯火通明,负责装卸道具的文艺部工作人员终于舒了一口气。从项目启动至今,统筹巡演线路,协调演出场所,调配演出人员,他们需要在演员到达之前提前布置场地,在演出结束之后整理道具。近一个月,他们没有和家人好好吃过一顿饭,每天“不是在演出,就是在演出的路上”。可是每次看到座无虚席的观众,看到活动结束后大家争先恐后地领取教学光盘,他们就会觉得一切的苦和累都是值得的。

当然还有各乡镇的文化站长,他们在基层默默奉献;他们为团队演出忙前忙后,做好后勤保障。演出前,通过各种形式宣传通知,演出时,组织观众观看学习,演出后,帮忙整理演出现场。

近一个月,33场演出,34个乡镇,这样一个惊人的数字,是所有的参与者共同书写的。

凝心聚力——兴化民歌的文化精神

巡演已经结束,可是文化的推广依然在进行。教学视频已经完成并发放至各个乡镇,也许我们将迎来一场民歌广场舞的热潮。

“很快我们将会把教学视频放到网上,可以方便更多的人参与学习。光有巡演和教学肯定是不行的,我们还需要检验成果。以赛促学,以赛促练,下一步就是举行广场舞大赛,有规定曲目和自选曲目。我们想挑选一两支优秀的队伍往外推送,让兴化民歌走出兴化,至少在里下河地区拥有一定的影响力,这样才算真正让文化得到了传承。”

民歌的最大功能——在一声声的呼喊吟唱中,凝心聚力、团结协作。在这一场民歌推广的“文化苦旅”中,所有的参与者都坚持不懈、众志成城,这其实就是兴化民歌的文化,兴化民歌的精神。