杨涵木刻画中的沙沟战斗和兴化解放场景

□颜国强

著名木刻版画家、新四军老战士杨涵,出生于1920年,浙江温州人。他曾先后担任新四军《苏中报》专职木刻创作员,《苏中画报》编辑、副主编,华中军区《江淮画报》编辑。1958年从部队转业到上海人民美术出版社,历任副社长、副总编、编审。2014年逝世。

童年的杨涵在打铁炉畔度过,当时军阀混战,他目睹了大革命失败,红十三军遭反动当局残酷的围剿和镇压,温州七城门挂着革命者人头示众的惨景。日本侵略者的炸弹落到了温州,激起了杨涵的民族仇恨,1939年杨涵参加革命,1940年加入中国共产党,同年他参加浙江战时木刻函授班学,在抗日烽火中,用手中的刻刀当作战斗武器和敌人作斗争。1943年,杨涵参加新四军,任《苏中报》专职木刻员,创作了大量宣传我党我军的抗日方针,配合各项中心运动,反映根据地军民团结战斗的木刻画。

彼时,杨涵是著名木刻家赖少其的助手,他们每天夜里接收来自延安的电讯,了解全国抗日形势,通宵编辑,出版油印小报,敌人的扫荡被粉碎后,立即出版铅印报纸。在反扫荡战斗极其紧张的日子里,报社经常转移是常事,苏北平原、江淮河泽、盐城海滨、水乡沙沟、古城兴化都留下了杨涵的战斗足迹。

1945年2月22日,我新四军一师一旅一团,在高邮、宝应独立团的配合下,打响了沙沟攻坚战。作为战地创作员,杨涵在战斗即将结束时,从报社所在地宝应射阳湖镇赶到了沙沟。当时镇上的残敌多已歼灭,唯有镇东炮台没有解决。驻守炮台的是伪22师刘湘图手下的一个工兵连,全连日式装备,号称“钢盔连”。敌军依仗着炮楼的坚固不肯投降,我军为了结束战斗,从宝应曹甸拉来了一门从韩德勤手中缴获的山炮,由于这门山炮笨重,战士们给它提了一个绰号,叫作“老黄牛”。老黄牛一到立刻发威,重轰了几炮,敌人就乖乖投了降。

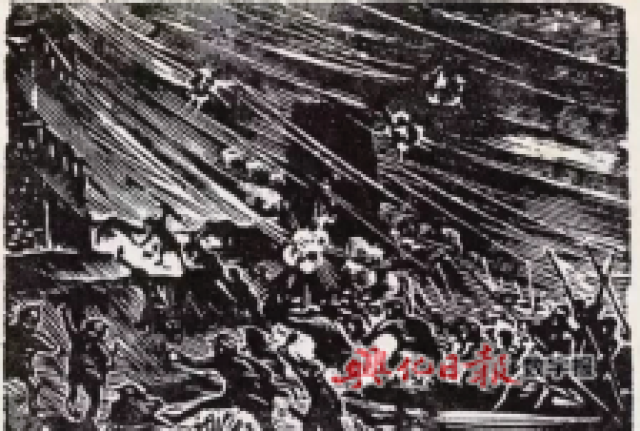

看到满街押送的俘兵缩颈垂头,沙沟群众协助部队打扫战场折毁敌人工事的场景,杨涵兴奋极了,立即对参战指战员及民工进行采访。一位船工向杨涵描述了当时的战斗场景,他说:“几百条小船,顶着逆风,如一群乌鸦扑上去”。寥寥数语,生动形象,使杨涵茅塞顿开,激发了他的创作灵感。他似乎看到了当时部队登陆战斗的场景:沙沟地处水网地带,战斗于半夜打响,当时夜空漆黑、北风呼啸,我军出其不意、攻其不备,突然于南北两岸同时登陆,很快占领了滩头阵地,继而向镇中挺进,取得了战斗的胜利。次日,杨涵便创作了《沙沟登陆战》和《占领滩头阵地》两幅木刻画。

由于报纸的版面限制,木刻画的尺幅都很小,《沙沟登陆战》一画尺寸为6.5×7.8厘米;《占领滩头阵地》一画的尺寸为4.9×6厘米。尽管画面很小,但作品在构图、布局、造型和刀法上非常讲究,栩栩如生地展现了“沙沟之战”的激烈场面。《沙沟战斗》组画被拓印于每三日发行一期的《苏中报》上,大大激励了根据地军民抗战的顽强决心。

日本侵略者无条件投降后,新四军开始了战略反攻。1945年8月28日,苏中军区指挥8个团的兵力,兴化全县发动万余名民兵层层封锁包围了兴化城,向拒不投降的伪军第二十二师发起强大的攻势,8月31日发起了总攻,经过浴血奋战,于9月1日解放了兴化城。兴化人民在中国共产党领导下,第一次获得了解放。

兴化解放后,杨涵、江有生、涂克等《苏中画报》社的同志及印刷厂的同志随军进了兴化城。他们放下背包和工具后,立即对作战部队进行采访、创作,并着手编辑画报的工作。在兴化,江有生画了六幅题为《空欢喜》的漫画,讽刺兴化伪军头子刘湘图的督战队。杨涵画了一幅《攻城战》,还创作了数幅木刻画。他们凭着一台破旧的石印机,两天之内就出版了第四期《苏中画报》——兴化战斗专号。

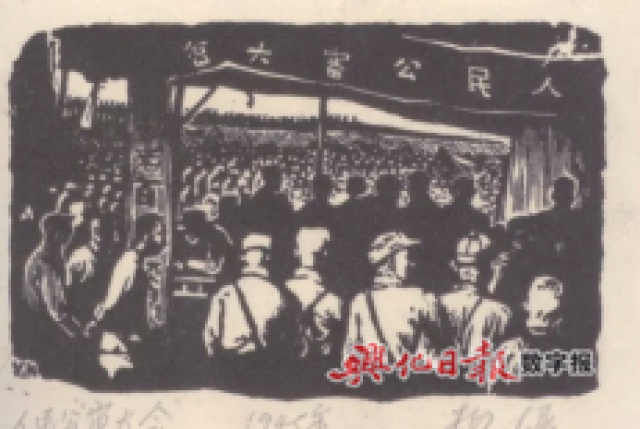

如皋解放后,杨涵一行回师兴化。在第五期《苏中画报》上杨涵发表九幅揭露骑在人民头上的“五阎王宓瞎子”(宓瞎子是伪22师刘湘图手下的副官宓志奇,此人瞎了一只眼,整天戴着墨镜,他心狠手毒,罪恶多端,人们骂他为五阎王)血腥暴行的漫画,发表了《人民公审大会》和《新四军进城》等木刻画。

《人民公审大会》作品尺寸为9.5×5.9厘米,是参照兴化城一次公审汉奸恶霸大会而作的。那天的会场上人山人海,场面热闹而杂乱无章,杨涵在现场边观察边思考,最终他采用从后向前透视的方法,巧妙地运用黑、白、灰三色,将炽热的阳光下,阴处人群与阳处人物形成强烈的对比。画面上芦席搭的公审台、大会会标上的白字、全副武装的战士,黑压压的参会人群,一一跃然画上。偌大的会议场景被缩小在方寸木板上,形象生动、气势不凡。

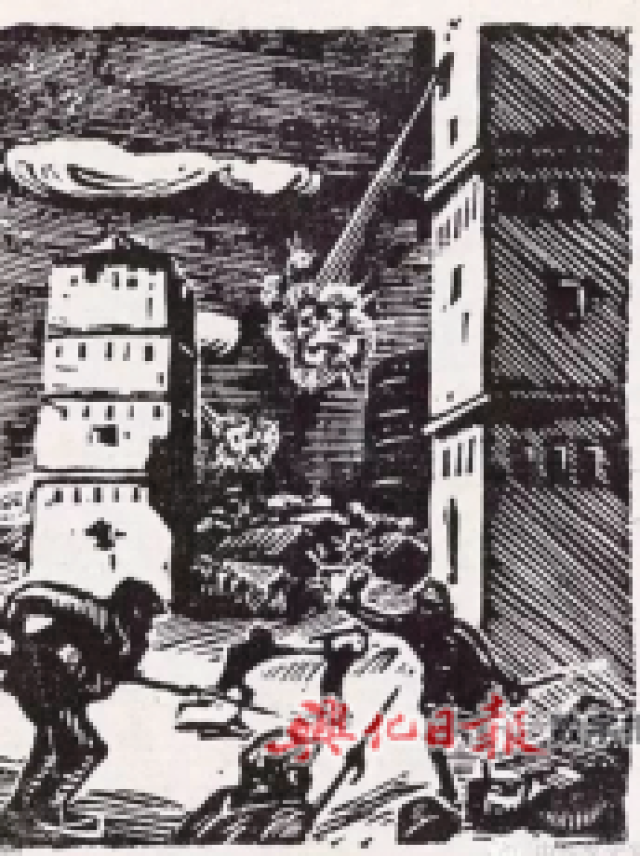

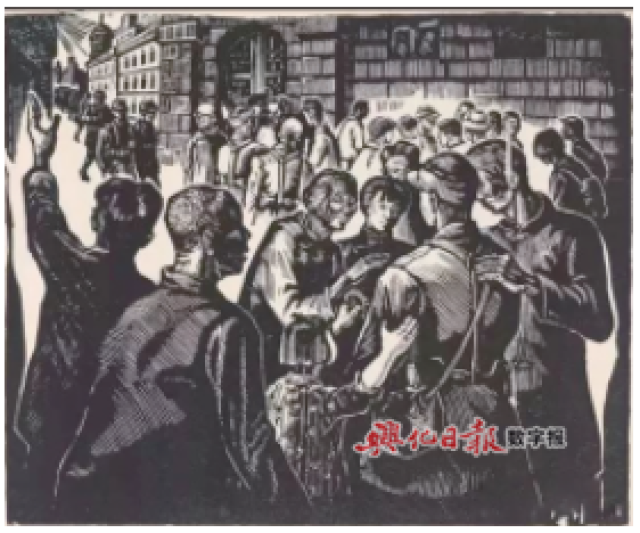

《新四军进城》一画尺寸为17×20.5厘米。是杨涵抗战木刻画中尺寸较大的一幅。此画的创作有段曲折故事,兴化解放后,上级传达新四军要解放上海,指示杨涵预先创作《新四军进城》,并要求背景要有高楼大厦。杨涵以新四军进兴化城为素材,创作了这幅木刻画,后又闻新四军暂不能收复上海,故将这幅画刊于《苏中画报》上了。

画面中新四军战士进入城内,老百姓热烈欢迎子弟兵,一位老奶奶带着儿孙,激动地拉着战士的手表示感谢和欢迎。远处的人们有的看墙上的布告,有的围着战士问长问短,整个画面亲切,表达了城市居民强烈盼望解放重见天日的愿望,洋溢军民一家亲的感人场面。

在抗日战争的烽火岁月内,办报条件十分艰苦,没有照相机,唯有写生创作,再用木刻刀刻画;没有印刷机,唯有破旧石印机等简单的工具;杨涵凭着对党对人民的一颗火热的心和高超的木刻技艺,给兴化人民留下了一幅幅珍贵的历史画面。穿越时光隧道,我们仿佛看到了当年硝烟弥漫的战斗场景。这些凝结着作者心血的木刻画,是留给子孙后代爱国主义教育的生动教材。

新四军老战士、著名木刻画家杨涵

杨涵

《沙沟战斗之一(登陆战)》

4x6.5厘米 版画 1945

杨涵

《沙沟战斗之二(滩头阵地争夺战)》

6x5厘米 版画 1945

杨涵

《人民公审大会》 1945

杨涵

《新四军进城》 1945