我们只做耕耘不问收获

我们只做耕耘不问收获

——访兴化籍著名作家毕飞宇

12月1日下午,备受中国文学界关注的第四届“林斤澜短篇小说奖”颁奖典礼在浙江温州举行,兴化籍著名作家毕飞宇获杰出短篇小说作家奖。上月,兴化举办了首届施耐庵文学节,在这个以文学为名的节日里,毕飞宇回到了家乡,参加文学节活动。活动间隙,他接受本报记者专访,畅谈他对家乡文学现象、文学义工、毕飞宇工作室等的看法。

□顾秀文

记者:您如何评价兴化的文学现象?

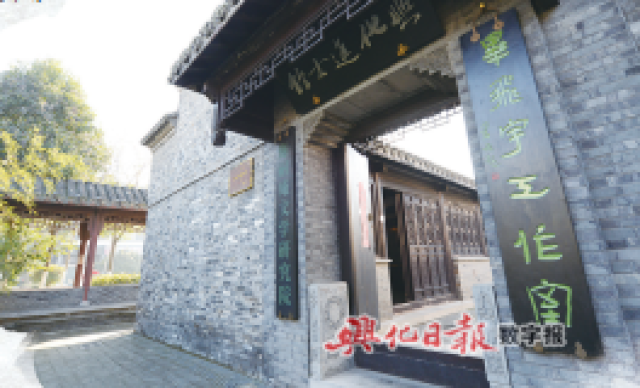

毕飞宇:兴化这个地方出了那么多的作家和诗人,像庞余亮、金倜等等,当然也包括我。我始终觉得这个地方,确实不一样,就是我们常说的有文脉。文脉在哪?我们是看不见的,当然我们也可以把它说得玄乎一点,它就在大地上,就在河里面,就在树上面,它哪儿都有。只要在这个地方生活,时间久了,你自然而然地就会有一个愿望,就想表达,就会把笔拿起来,是诗歌的方式、散文的方式还是小说的方式这个不重要。热爱表达自己的内心,好像是我们这块大地上所有人内心的愿望。这个愿望非常宝贵,这个愿望不是GDP,不是人民币,它也许不能带来一个我们肉眼能看到的东西,但其实给我们带来的东西非常多,就是我们的文化生活。这么多年以来,我觉得家乡给我印象最深的一个东西,就是文化的繁荣,甚至可以用“昌盛”这个词来概括。我们的市委书记,一见面就跟我讲,我们兴化如果一定要跟外地去竞争,经济可能不占优势,但是在文化上面,我们有许多事可以做,有许多牌可以打。在这里我还特别要为我们的宣传部长点赞,工作确实干得好。包括帮我建立了毕飞宇工作室,这个说起来好像是我在做了很多事情,但其实这是一个系统,它是有大前提的,有个大氛围,许多人在一起努力。如果文化的氛围不好,把图书架在一个房子里面,那最多就是个书库,书库和图书馆是不一样的,书库毫无意义,但图书馆有意义。为什么?在图书馆里面,有人的生活,有人的阅读,有文化的绵延、传递。

记者:在您的很多作品中,都能看到家乡的影子,您怎样看待自己与家乡之间的联系?

毕飞宇:一个作家跟他家乡之间的联系,可能是直接的,比方说你在一个地方采风,把一个具体的事情记录下来,这是一个有直接联系的东西;而实际上许多时候一个作家跟家乡的自然、文化,这种关联非常间接。就是说,这个地方出生了一个艺术家,然后在这个地方吸收最基础的文化元素,但有时候这个文化元素是不管用的。它需要拓展,需要有更多的外部元素,甚至于其他民族的、世界的文化元素,跟这个文化之间产生互动,产生化学反应,然后发酵。这一发酵,就会生动,就很活泼,就很有价值。你一定要我唱一个家乡文化的赞歌,我唱不出来,这也没什么意义。但我想强调的一条——一个人无论他从外面吸收多少东西,最后都要归位于他的本土,归位于他的故乡,外部的营养和他的故乡发生作用之后,然后一点一点产生意义。从我来讲,我愿意把我家乡的文化,兴化这个地方的水土,看成我内心的一个“母题”、一个母元素,在这个元素之上,有成长、有变异。你让我具体举一个例子,我举不出来,但别忘了,一个人他的性格、他的语言表达方式,他的语言组织方式,他的情感方式,其实都和自己的故乡有千丝万缕的联系。这个联系是非常珍贵的,这个联系是隐性的,但在我看来,这个隐性的东西,比显性的东西更有价值,因为它是决定性的。酵母在粮食里面是如何发酵的,我们都看不见,但是酵母知道,粮食知道,酒知道。

记者:对“文学义工”如何定义?

毕飞宇:市里很关心文化事业的发展,很久以前就给我建立了工作室,工作室就是我、庞余亮、金倜还有郭亚群几个人在弄。但是任何一件事情要把它做得很好,具有更强的服务性,靠三四个人是做不了的。做不了怎么办?靠大家。在兴化这个地方我之所以觉得内心很温暖,是因为当我们产生了靠大家这个愿望之后,这个大家,是可靠的,是靠得上的,他一定会站出来,为这个事业无偿地劳动。所以在毕飞宇工作室里,每次我们需要义工的时候,都是几百个人报名,然后我们选择一部分,义工顾名思义,是没有报酬的,当然我们也没有。但我们都不傻,是吧,我们去做一件事情,没有任何报酬,我们为什么还要去做?这说明,回报是有的。什么回报?它不是金钱,它是精神性的一个东西,我们都知道我们在干什么,我们都知道这个事情的意义。那么多兴化优秀的教师们,在广场书屋里做义工,他们有一个具体的服务对象——兴化人,尤其是兴化的孩子们。人人都有孩子啊,为孩子服务,就是为自己服务,为孩子服务,就是为自己的未来服务,因为孩子会长大。所以我始终在工作室反反复复灌输一个理念,我们一定不能抱着收获的心态去办文化事业。我们不收获,哪个孩子在哪个竞赛得了个大奖,哪个孩子考上了哪个大学,我们不考虑这个。我们干什么?我们就像一个傻乎乎的农民,就只是播种。我们把种子扔到大地上去,然后我们盼望春风,盼望阳光,盼望雨水。只要有春风、阳光、雨水,那个鲜活的生命一定会长,你挡都挡不住,你用一块石头把他压住,他也一定会从石头缝里冒出来。

利用这个机会,我要诚挚地感谢我们兴化的这些文学爱好者们、义工们、教师们、市民们,包括我们的市领导。我们的市委书记、宣传部长都去做过义工,也是无偿的。如果有一天,在我们兴化,通过文学这样一个小小的切口,我们每个人都有义工意识,不仅仅是为文学服务,为未来服务,我们也可以为医疗服务,为老人服务、为交通服务,为城市卫生服务,为大自然服务。如果我们一点一点地让家乡的市民都产生义工的意识,我觉得我们提升的一定不仅仅是我们的文学,不是多出几个小说家或者诗人,不是我们多出几部小说或者诗歌,我们收获的是一个更好的自己。心甘情愿、高高兴兴地服务社会、服务他人、服务自己,这个不是大口号,是真的。我特别渴望,通过毕飞宇工作室和广场书屋,在兴化建立起根深蒂固的义工意识。

记者:我们知道,您现在是南京大学的教授,那您是怎样处理小说家与学者之间的身份转换?

毕飞宇:南京大学有很多好的文学教授,但是他们毕竟不写作。面对一个作品,史学家怎么看,美学家怎么看,和作家怎么看是有区别的,因为我们是具体实践的人,我们有非常感性的部分。我在南京大学,主要是把我作为一个小说家很感性的那个部分呈现出来,用很感性的方式,去分析和解读作品。这样一说你就应该明白了——我还是一个小说家,不是一个学者。在南京大学我是不上课的,我做什么?我做讲座。什么是讲座?两个小时,或两个半小时,就是这样一个小体量的逻辑体系。什么是上课?上课是讲课程,一个课程要讲一个学期,一年两年,那是一个巨大的逻辑体系,需要特别充分的知识储备,我不具备那样的知识储备。说一千道一万,从本质上来讲,我一直是一个小说家,以后也还是一个小说家,永远是一个小说家,南京大学真正希望我发挥价值的还是小说家的部分,不是学者的部分,所以不存在身份的转变。

记者:在兴化,有很多坚持写作的本土作家,您对他们有什么建议?

毕飞宇:所谓本土和非本土,在我看来,只有一个区别,就是你在哪儿写作,你是在故乡内写作还是在故乡外写作。从这个意义上来讲,在哪写作都一样,你在客厅里写,还是在床上写,还是在厨房里写,还是在卫生间里加一个桌子写,都一样,没有什么大的区别。所以我就想对这些依然生活在本土的作家们说,在任何地方都可以写出好作品来,这是我要表达的第一层意思;第二层意思可能更重要,虽然我刚刚讲了,在哪儿写都一样,其实是有区别的。这个区别就是,你的内心有没有产生对抗,只有对抗,空间才会拓展。什么意思?如果你始终生活在本土,你的内心不接受外部文化的冲突与对抗,你很难真正了解你的本土。这个话说起来有点不符合逻辑,我整天在自己的土地上,我反而不如离开这片土地的人了解这片土地?但我说的是真话,任何东西都需要映照、需要比对,当你有了外部文化,或者站在外部文化的立场上回望故土的时候,有些东西的判断会更加准确,会更加深刻。所以如果一个人有机会,离开了本土,他内心文化的冲突、文化的对抗,可能会更加强烈一些,空间可能被这种冲突带得更为阔达。那么你可能马上要问我,那我的生活没有这个机会,我一直就生活在本土,怎么办?阅读!多阅读,通过阅读,通过电影、戏剧、小说、诗歌和外部世界对话,在对话的过程中寻找本土文化与外部文化的同和异,自己去建构这种文化的对抗。尤其是要给自己提供一些机会,多往外走,在外面多结交一些朋友,多对话,多争论,对话和争论对一个艺术家来讲永远是一个至关重要的前提。在争论的过程中你可以发现本土文化的好与糟,你可以看到外部世界的好与糟,你的目光会更加敏锐、感受力会更加敏锐、表达力也会更加敏锐。

当我们在本土写作的时候,内心不能有任何的不妥,我就在自己的故乡。但与此同时要告诉自己,心灵是有疆域的,不能因为身体处在故乡,我就把我的一颗心,把我的价值体系,都建立在这个方寸之地,要尽可能让它拓宽。一个永远看不见外部世界的人,永远守着自己一亩三分地的人,终究是有限的,所以一定要多读、多交往、多争论、多探讨。

记者:未来,您对毕飞宇工作室、广场书屋有什么期许?

毕飞宇:没有什么特别的期许。我想我们会这样坚持把这些事做下去,继续耕耘,不问收获。我特别希望看到这样的场景:当我年老归乡,在书屋内能看到几位长者带着自己的晚辈来看书,然后跟晚辈们说,你看,我当时也在这里看过书。事实上,我们就想提供这样一个地方,在喧嚣的都市里,在生活的烦扰中,让你能静下心来,即使你不读书,在书香的萦绕下,或聊天,或品茶,让身心得到安宁,让自己接受文学的熏陶,这样,书屋的存在就是有价值的。