倚楼人正望家书: 顾麟瑞、黄仲仙诗传

□黄建林

汝父年来实鲜欢,牵衣故作别离难。

此行不是长安客,莫向浮云直北看。

相比于黄仲则诗歌《别老母》(惨惨柴门风雪后,此时有子不如无)、《别内》(今夜别君无一语,但看堂上有衰颜)、《老仆》(数载相随今舍去,江湖从此断乡音)的脍炙人口,这首作于同一时间的《幼女》则显得沉寂许多。诗歌中描绘了仲则与女儿依依惜别的场面,表达了自己因功名不就郁郁不乐的情绪,言语中饱含了对女儿的愧疚与怜爱。这是《两当轩集》中唯一一首写给女儿的诗歌,作于乾隆三十六年(1771),时仲则因为家计困顿赴嘉兴为“负米游”。诗中刚满4岁的幼女黄仲仙,成年后远嫁兴化,成为著名文学家顾麟瑞的佳偶,是兴化文坛的一大佳话。

于归:父辈的一杯酒

21岁,这个尴尬的年龄,只为了践行“你不来,我不走”的信义,黄仲仙待字闺中翘首企盼江北的讯息。当迎亲队伍跨江而来,时光仿似回到了20年前,同客帝都的顾九苞、黄仲则杯酒间为儿女订下了婚约。九苞进士及第,未仕病殁;仲则贫病交加,客死他乡。两家遂绝了音问,多年后麟瑞长兄顾凤毛途经武进,才有了仲仙的消息。

这门婚事牵动了太多人的心绪,凤毛未及主持弟弟的婚事便遘疾而殇,寡嫂徐氏卖尽奁具为麟瑞办装,仲仙的嫁妆则全赖父执洪亮吉出资赞助。父兄俱殁,家道中落,“特患贫耳”是顾家此刻的现状。而红盖头揭开的一刹那,仲仙娇羞且惊异,夫君“丰仪俊伟,目烂如电”,像极了梦中的期待,贫穷在此刻又算得了什么?

行舟过江的瞬间,仲仙心中咯噔一颤,从此故乡是他乡,唯有梦中长思量。迎接仲仙的新生活充满了太多的未知,但想到闺中听闻祖母任氏知书达理、嫂嫂徐氏贤淑守孝道,一切又充满了幸福与希望。此后家乡便成了萦绕仲仙心头的情愫,割舍不断。于归十年后,她作了一首《思乡》:

十年行径与心违,二月家园笋正肥。江上云深无雁过,天涯草碧有魂归。一簾细雨棠梨落,半亩芳塘粉蝶飞。旧日楼台空想像,尚余山鸟弄斜晖。

远嫁十年一直未能过上体面的生活,想到逝去的父亲和鲜通音讯的弟弟黄乙生,仲仙不禁悲从中来,诗歌实写思念故乡之笋、细雨、棠梨、芳塘、粉蝶、楼台,一草一木皆成永恒的回忆。

远行:文人的辛酸泪

麟瑞一生都在为科第、生计而奔波,他曾主扬州盐商江氏家,又入两淮盐运使曾燠幕府,与名流酬唱无虚日,在江淮诗坛虽有文名,却因“耻治生产”而迟迟不能重振家业,仲仙《贫居》一诗最为心酸:

贫居陋巷春长在,一树梅花月下看。清影瘦来谁是侣,素娥夜夜倚阑干。

诗歌从贫居陋巷的夜晚写起,月下倒映着自己清瘦孤单的影子,就像天边的嫦娥一般无所依靠。仲仙所要表达的是丈夫远行,留给自己无边的思念,已远远超越对贫穷的憎恶和埋怨。而麟瑞《岁暮》一诗则恰似对夫人的回复:

岁暮归未得,寄书报平安。恐伤慈母意,不言行路难。辛苦贫家妇,别来形影单。且持一尊酒,欢笑慰慈颜。

诗歌流露着对慈母贤妻的挂念,“恐伤慈母意,不言行路难”与蒋士铨“低徊愧人子,不敢叹风尘”(《岁暮到家》)同工异曲,然一“归未得”、一“到家”,麟瑞之情更深痛。“辛苦贫家妇,别来形影单”也表明仲仙的思念与付出并没有被夫君忽略,仲仙恪守孝道,“饔餐或不继,而堂上甘旨未尝缺乏”,从未让在外的夫君担忧。贫贱夫妻间相互的理解与关怀是岁月中最温情的期待。收到麟瑞的家书,仲仙复了一首《惜双双令·立春》:

负米茕茕因养母,当岁暮、归期空首,来日春风又。荐新拟摘园中韭。 思量欲换屠苏酒,偏压鬓、金钗乌有,何物高堂寿,一枝折取梅花瘦。

以园中韭献祭于神灵,用梅花瘦敬赠高堂,这是诗语写穷困。“归期空首”“金钗乌有”则回归现实,不忍卒读。仲仙诗歌写就不欲示人,常付之一炬,这首《惜双双令·立春》断不会远寄客居他乡的夫君,深秋时发出的《虞美人·寄外》才是仲仙的心声:

四方男子寻常事,珍重平安字。倚楼人正望家书,又是碧天凉冷、雁来初。 匆匆三日经离别,聚散西风叶。客中容易起相思,莫学悲秋宋玉、鬓成丝。

仲仙劝慰夫君在外多珍重、莫相思,希冀家书频传,全词写得柔情似水却又理性感人。其实麟瑞又何尝愿意漂泊,他作于征途的诗歌字字心酸,“车轮莫碾伤心草,留待青青送客行”(《邳州道上》);“诗意争花发,归心向晚迷”(《雄州道中》)。唯有家才是这对闺阁诗侣的温情湾,他们也因此倍加珍惜团聚的时光。

剪灯:寒士的温情湾

麟瑞在《玉华诗钞序》中写道:“然则如余之人,道无所补、性情失其正者,不死已幸,遇不遇又复何憾?”是真的不遗憾吗?其实这只是麟瑞的激愤之言而已。父亲九苞高中进士,未仕而亡;长兄凤毛中乡试副榜,归途病殇。麟瑞一生只为区区拔贡,他是多么渴望在科举上取得成功,来告慰父兄的在天之灵。随着挫败的叠至,放弃成了无可奈何的选择。《题钮云生小照》言:“百尺桐阴绝点尘,无荣无辱乐闲身。笑他酒肉朱门客,输与旗枪一味真。”诗歌写得决绝而坚定,与繁华富贵之梦作了彻底的告别。然而回顾麟瑞科举征途,他的《青衫》道尽了其中的心酸:

一领青衫暗自悲,十年尘染尽成缁。春风短梦还家后,秋雨孤帆下第时。白玉难酬心上泪,黄金不铸镜中丝。高堂有母怀游子,升斗徒惭得米迟。

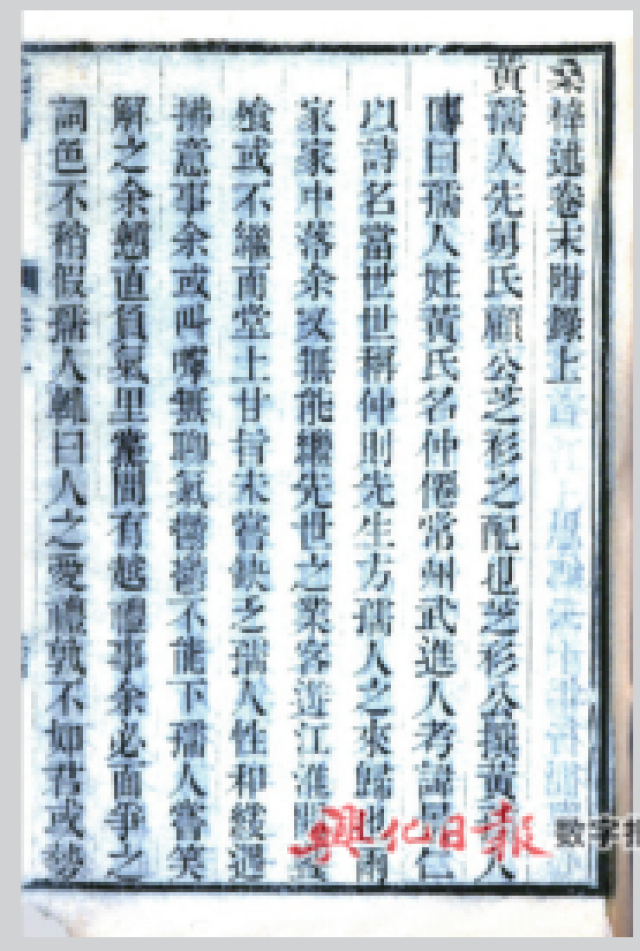

麟瑞是那个时代的不幸,然而幸运的是他有仲仙,这位女子“幼禀父教,能诗词,气宇清雅似儒者”,于归麟瑞后“昼理家事,夜览《通鉴纪事本末》,与夫子剪灯唱和”,抚平了麟瑞内心的几多忧伤,《黄孺人传》记录了麟瑞与仲仙的两段对话:

孺人性和缓,遇拂意事,余或叫呼无聊,气郁郁不能下,孺人尝笑解之。

余戅直负气,里党间有越礼事,余必面争之,词色不稍假,孺人辄曰:“人之爱礼,孰不如君?或势有不得已耳。”余亦解容谢之。

仲仙的善解人意,也许是出于妇人的体贴,然而对于失意的麟瑞却又如寒夜春风般温暖。其实仲仙的内心又何尝不为麟瑞打抱不平,她有着自己的英雄情结、历史情怀,只是作为妇人“耻以才智显”,能证明这点的只有《百字令·史阁部墓观梅用辛稼轩词韵》,以梅花写史可法的清孤高节,全词侠气冲天,非寻常女子能作:

一花开后,纵纷纷红紫,让他高节。血泪染花冰铸魂,不为雪霜心怯,漠漠苔痕,阴阴草色,路与人间别。是真香骨,客来呼起重说。 东阁也自清孤,垂垂几树,只解耽风月。独向冰天撑半壁,破水残山重叠。可奈东皇,桃花消受,不念霜枝折,对花下拜,问天谁更搔发。

凋零:兴邑的遗憾事

嘉庆十二年(1807),仲仙下世,年仅40,走完了清贫却温馨的一生。麟瑞饱含深情地写下了《黄孺人传》,追忆往昔,欢乐难再,以孺人读书好学砥砺子孙:“人患不读书耳。苟读书,气质鲜不醇静。孺人性嗜读书,寒暑无少间,虽不甚记诵,而大义辄了了。论次之,以示后世子孙之不好读书者。”

仲仙作为大诗人黄仲则的女儿,深得父教,读史作文,精诗工词。她远嫁麟瑞,不仅是顾氏家族的骄傲,更是兴邑历史上光彩夺目的一笔。仲仙为夫生三子二女,其《巢燕》以燕自喻,概述了其相夫教子的温馨与惆怅:

营巢燕子爱双飞,掠水衔泥露未晞。哺得雏成还怅望,秋风秋雨送将归。

仲仙创作诗词“成辄焚去”,曰:“妇人不以此事称。如文姬、易安者,岂名教中人哉?”仲仙去世后,麟瑞凭借记忆录其诗词数十首,藏之于家。幸得李福祚采其中诗五首、词五阕,载入《昭阳述旧编》,我们才得以尝鼎一脔,对这位“清雅似儒者”的女性有了更深的了解。

父兄讲求小学,声闻宇内。麟瑞肆力风骚,才思冠东南。三父子皆以所学荣耀家声,是乾嘉时期兴化顾氏家族卓绝之士,被寄予了很大的希望,兴化教谕史炳《赠顾芝衫》云:

九州几通人,百里得任顾。我来俱宿草,雪涕黄泉暮。顾公可勿悲,仲子实琼树。筼筜秋不实,饥凤翻飞去。牢落淮海间,三十仍衣布。崛从寒饥底,秀出瑰玮句。……

诗中以任大椿、顾九苞并举,对麟瑞亦颇多赞誉,然求仕不得,饥寒交迫,理想被现实撞击得面目全非,这或许也是麟瑞“戅直负气”的原因之一。被视为“瑰玮句”的《筼筜馆诗集》《无声诗馆词集》,虽见王芑孙、郭麐所作之序,然天壤间已无处可觅。

先贤逝去,风流渺远,但在文化深处,他们却永远根植于斯土。时代的车轮碾压而过,也许已无多少人去寻找他们的足迹,但这仅仅是暂时的走失,就像麟瑞一次次远行,别离总是残忍无情的,但终归是要回来的。

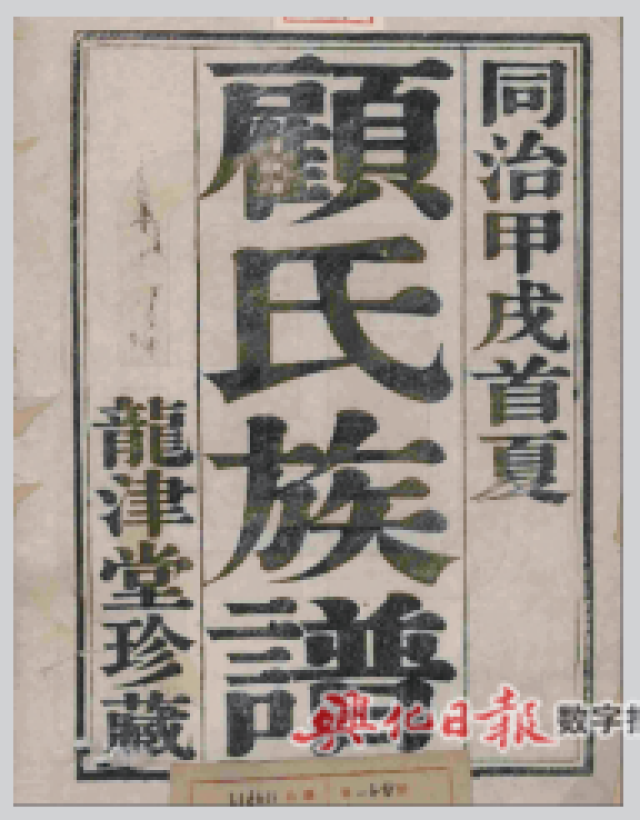

《兴化顾氏族谱》

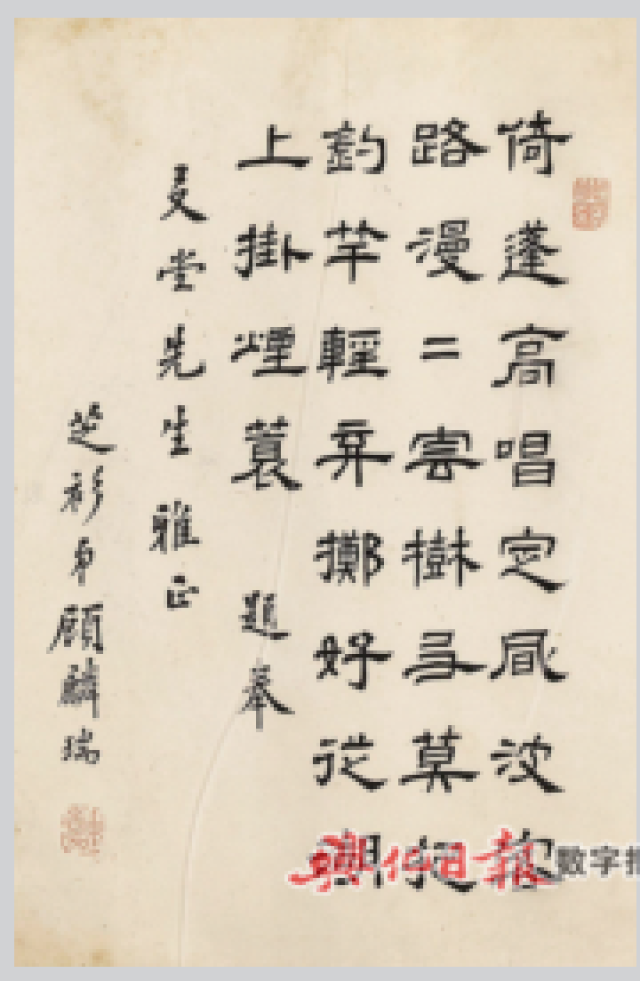

顾麟瑞手迹

《昭阳述旧编》载顾麟瑞《黄孺人传》

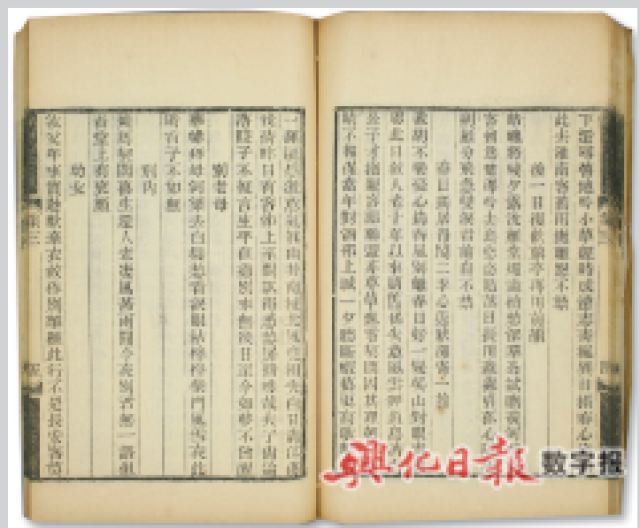

黄仲则《两当轩集》卷三

《别老母》《别内》《幼女》诸诗。