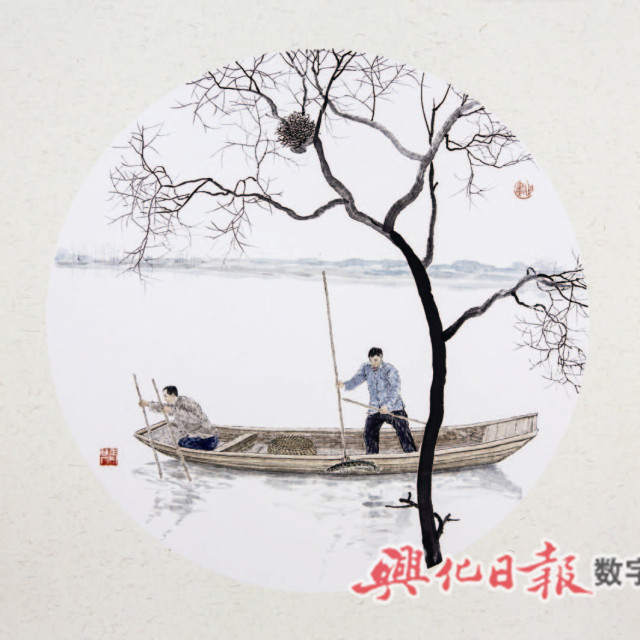

捣闷叉

话渔·画渔(38)

捣闷叉

文/刘春龙 图/李劲松

鱼叉可能是最古老也是最常见的渔具了。原以为鱼叉只有夏天才用,叉咬子鱼、“吃水”鱼、晒阳鱼,叉护窠的黑鱼、透气的甲鱼……还以为叉鱼必须有目标才行。渔人瞄准猎物,一叉飞去,少有虚发的。有的鱼叉还系着长长的绳索,便于刺中更远的游鱼。后来才知道,叉鱼也可以在冬季,也无需发现目标。

那年冬天,公社安排我到湖边村庄进行渔业资源调查。一个有阳光的下午,我和大队干部一帮人正在圩堤上走着,忽然看到湖里有一条奇怪的小船。那船是敞口的,小巧、低舷,两个人蹲在船舷一侧,双手分别抓着一根竹竿,在水中捣弄着,既像捕鱼,又不像捕鱼。我好奇地问,他们是干什么的?有人寻开心,你猜。我哪知道呢,该不会是东西掉湖里了吧?那人笑了,亏你想得出来。我有点难堪,要么是扒河蚌了?那人点点头又摇摇头说,碰到边儿了,再猜。我愣住了,难道真是捕鱼不成?

像是要验证我的推断,船上的一个人忽地收起竹竿,竹竿下当真是一条鱼,黑鱼,再一看,黑鱼是被竹竿上的鱼叉戳中的。这时,大队支书喊话了,二侉子,留两条鯚花,公社来人了。被称着二侉子的人回应道,好啊,大支书,收工了送你家去。大队支书这才告诉我说,他们在“捣闷叉”呢。

我来了兴趣,央求着上船看看。二侉子说,船太小了,别跌跟头。我小心翼翼地上了船,舱里除了刚才的黑鱼,就是一堆河蚌了,看来我的猜测还是有点影子的,只是这河蚌不是“扒”的,而是“捣”的。

捣闷叉的鱼叉跟其他鱼叉是有区别的,最明显的就是叉柄了,短短的,细细的,这是由捣闷叉的特点决定的。里下河的湖荡大多浅水,枯水期的冬季更浅,这叉柄的长度也就两三米的样子;又因为着力点较低,叉柄也就不必那么粗奘了。二侉子他们用的是团叉,中间一根长齿,外围六根短齿,每根齿上都有倒刺。他们一人两把鱼叉,左右开弓,有节奏地上下捣着。虽说漫无目标,可神情专注,倒叫我不好意思问什么了。这样有了会儿,才看见二侉子露出笑脸,想必是戳着鱼了,果然,他手一抬,鯚花鱼上来了。有了收获,二侉子跟我开玩笑,本来鱼蛮多的,都叫你吓跑了。正说着,二侉子突然把手中的鱼叉朝湖中刺去,我还不知咋回事,鱼叉上又戳着了一条花鱼。二侉子炫耀起来,想溜,没那么容易。原来,二侉子发现水面上泛起了一串气泡还有碎屑,经验告诉它,这是鱼儿受惊逃窜留下的,他对准气泡前边的水草丛,一叉下去,中了。我估了估,怕有五六斤呢。二侉子说,托你的福,才弄了条花鱼,给你腌了过年吧。

那晚,支书招待我吃饭,主菜就是二侉子送的两条鳜鱼。二侉子也留下陪我,敢情他是支书的远房亲戚。当然了,二侉子还搭了一只甲鱼一条黑鱼和几斤河蚌。

鳜鱼上了桌,支书从鱼肚里夹样东西给我,说是鯚花的“花”。我早知道这东西好吃,样子像朵菊花。这其实是一种消化器官,叫幽门盲囊。乡人特珍惜,㓾鯚花时都刻意把“花”留着。

三杯酒下肚,二侉子跟我开起了玩笑,说姓刘的不能吃鯚花,这鯚花是姓刘的仇家变的。我笑了,既是仇家,姓刘的该多吃鯚花才对呀。二侉子摇摇手,不是的,鯚花鱼有刺,姓刘的戳了治不好。这些说法在老家挺流行,蛮有趣的。后来才知道,这中间还真有一个传说故事。

捣闷叉捣的是“猫冬”的鱼儿,捎带河蚌,二侉子他们并不是专业渔民,只是农闲时偶尔试试身手罢了。这鱼叉也有连成排的,中间一根长齿,左右各有三根短齿,又叫排叉、七星叉。后来我还碰到一种捣闷叉,那鱼叉更特别,把十三根装有铁制尖齿的竹枝捆绑在一起,操作方法一样。可不知为什么,乡人都叫它“戳马叉”。这种“戳马叉”,我只看到一次,就再也没见过。