“诗学传家”徐德培

□文/张培元

南社是由陈去病、高天梅、柳亚子等人发起成立的中国近代史上第一个革命文学团体,具有重要的历史意义和深远的社会影响。其早期宗旨是反对种族压迫和专制统治,立志推翻满清王朝,“操南音不忘本”,借诗词酬唱会友,提倡民族气节,发扬爱国民主思想;后期精神则是“鼓吹三民主义,提倡民众文学,而归结到社会主义的实行”。因此,柳亚子之子柳无忌先生在美国撰文指出:“它的光荣不仅辉煌于中国文坛,而且也远照着世界文坛。”目前,国内外学术界十分重视对南社及其文学成就的研究。根据柳亚子所编《南社社友姓氏录》记载,泰州兴化先后参加南社的为徐德培、李远猷、姚彝伯三位,被后人称为“兴化三公”(徐公、李公、姚公)之一(见姚舍尘《流连易失,往来多少豪杰》)。其中,徐德培是泰州9名南社成员中唯一追随孙中山先生的人物。

徐德培(1878—1951年),兴化人,字笃夫,又字竺甫,号南邨、南村,为兴化庆云堂徐氏家族第20世。徐德培学贯中西,博古通今,文理兼工,才华横溢,著述丰赡,是南社成员中的佼佼者。

一、家世渊源与诗学传承

清光绪四年戊寅(1878年),徐德培出生于兴化城一个诗学传家的书香门第。徐氏家族乃兴化“明清八大家”(李、吴、解、魏、高、宗、徐、杨)之一,始祖徐均佑以下“世受明恩……经师人师,久为民望,在廛著贤声。箕裘之绪常存,诗礼之箴如昨”。徐德培父亲徐振镛及其直系祖先徐谧、徐志、徐炟、徐履泰、徐庆升等皆善诗文,自明清以迄于民国,相延不坠。父亲徐振镛,字笙伯,为清光绪元年(1875年)乙亥科举人,内阁中书衔,大挑教职。他酷爱吟诵和创作诗歌,终日乐而不疲。徐德培在家中排行在二,兄徐德焜,字耀卿,清廪贡生,五品顶戴;弟徐德锺,字毓如,清庠生。祖父徐彭龄,字子篯,清庠生,例赠文林郎,内阁中书衔,大挑教职。曾祖徐希积,字维斋,清庠生,貤赠文林郎。

徐德培的高祖徐庆升,是清代乾隆、嘉庆年间兴化著名诗人,也是历史悠久的“昭阳诗派”的重要人物之一,被载入邑志。徐庆升,字受堂,号孟安,清增广生。工诗善书,著有《灌书堂诗集》。他人品高逸,游历广东等地,访其山川民俗,赋诗吟咏。邑志称赞徐庆升书法,认为其“小楷、行书在待诏(文征明)、华亭(董其昌)之间”。

沧浪诗社设于兴化南门外鸿寄庵(又名鸿寄园),其中的“沧浪别馆”筑于临水处即沧浪溪畔。徐庆升是沧浪诗社倡结人之一,在诗中记述了“寻僧先挈伴,拈韵又吟秋”的诗社趣事。他的竹枝词《鲫鱼湖棹歌》描绘了兴化东北隅鲫鱼湖的风光,颇有情趣:“鲫鱼湖西平望湖,鲫鱼湖东连白涂。小船泊向湖边去,落日野风摇绿蒲。东北离城二十五,湖水涟漪漾沙浦。持竿钓得鲫鱼肥,老渔沽酒儿摇橹。鲫鱼湖上好风光,八月中秋秋月凉。醉卧湖心夜将半,白露满湖荷叶香。”

太祖徐履泰,字卉青,号竹西。清乾隆十八年(1753年)癸酉科拔贡生。廷试一等,例授知县,改任安徽南陵县儒学训导,敇授征仕郎。

据民国二十六年(1937年)兴化《徐氏家谱》记载,徐德培是清代广东布政使司布政、一代清官徐炟第10世孙,属“福二公派之谧公长子琎公派”。徐炟,字贲如,号符禺,工诗善文。清顺治五年(1648年)戊子科举人,顺治六年(1649年)己丑科进士。特简随清兵南征广东。初任广东督粮道,擢按察司副使。后钦差巡视粤海,兼理盐政。历任山西、贵州、广东布政使司布政,其间曾主持山西学政,升署广东巡抚。因政绩显著,诰授资政大夫,功加三级,署正一品,特授光禄大夫,恩荫长子徐文瑞(字友凤,廪膳生,候选府通判,系徐德培直系祖先)。徐炟的《提调山西乡试秋夕》诗云:“棘围深锁绝行踪,不似蓬莱有路通。共事喜陪冠冕后,诸生多在品德中。虚檐露冷栖群雀,碧汉秋高度早鸿。明日何人膺选首?奏名齐入广寒宫。”徐炟胞兄徐熺亦工诗,其《归养》诗云:“昔人有遗训,忠孝道难兼。高堂方垂白,安忍慕腾骞?去去返故乡,菽水有余欢。一日胜三公,难为达者言。捧檄虽盛事,回驭岂徒然?毋惟竞荣禄,踯躅愧前贤。”

二、求学生涯与理想追求

徐德培生于诗学传家的名门,受家族文化的浸润,故从小便爱学诗。母亲陈孺人本是大家闺秀出身,知书达礼,时常予以督导。他早年在家乡兴化读书时,先接受了父亲徐振镛的启蒙教育,稍长在塾馆学习,奠定了坚实的国学基础。又入兴化县学宫读书,成为廪贡生。

清光绪二十五年(1899年),兴化知县谢元洪(字苞庭,进士,浙江绍兴人)创办“文正书院校士馆”,培养拔尖人才,选拔包括徐德培在内的10名优等生入馆读书,还为学生购买了多种中外书籍供其阅读,扩大学生视野。谢知县为《兴化文正书院藏书目》作《序》,制定了《藏书凡例》,确定了11条藏书、借书管理规则,要求“所藏书籍,整齐卷页,谨守管钥,统归管理”(见《中国古代藏书与近代图书馆史料(春秋至五四前后)》)。名士魏晋卿(字小竹,号亚韩)也出资购书捐给文正书院,希望能与仪征乐仪书院一样,培养更多人才:“新葺讲堂红杏雨,平分仪仗绿蕉风。江边人物需淘汰,乱后文章费斲砻。翻笑河阳花满县,只凭诗酒漫论功。”此时,其父徐振镛应谢知县礼聘任文正书院山长,“颇负重望”(见《民国续修兴化县志·文苑·徐振镛传》)。这位“性寡言笑”的山长极其尽职,为学生主讲策论、诗赋、四书、五经、时文(八股文)等。他还延请姒继先、徐季龙教授国文、算术。文正书院始创于清道光十四年(1834年),由知县龚思善准邑绅薛联元(字稚曾,号琴溪,编纂有《兴化邑志》,并作《感旧吟》)等所请,以明清兴化县丞署(宋代为县衙)改建而成。

临近毕业时,徐德培等学生为表示感激之情,特为谢知县悬“春风风人”匾(红底金字)一块,上款为“苞庭公祖老大人”,下款为“受业众门生”。“春风风人”比喻及时给人以教育或帮助,语出汉代刘向《说苑·贵德》:“管仲上车曰:‘嗟兹乎!我穷必矣。吾不能以春风风人,吾不能以夏雨雨人,吾穷必矣!’”笔者于2004年从旧城改造拆迁工地上发现了此匾。目前,此匾珍藏在江苏省兴化中学(前身为文正书院)校史陈列馆中。

大约在光绪三十三年(1907年),徐德培离开兴化去南京,入两江师范学堂读书。两江师范学堂又名两江优级师范学堂,初名三江师范学堂,始于光绪二十八年(1902年)由两江总督张之洞创办,光绪三十二年(1906年)易名为两江师范学堂,由李瑞清出任监督,专办优级师范。该学堂以培养高、初两级小学教员为宗旨。学生分别由江苏、安徽、江西3省按分配学额选送。课程主要有修身、历史、地理、文学、算学、教育、理化、图画、体操等,另有法制、理财、农业、英文。徐德培在学堂勤奋刻苦,成绩优异,对西学如理化、算学、英文尤其是几何学兴趣尤浓。此时,徐德培阅读了许多中外进步书刊,并对世界有了较多了解,产生了反满思想。于是,他曾创作一些诗歌,用来揭露清王朝的腐朽黑暗,抒发了民主主义革命的情怀和理想。

不久,赴日本,在一所大学预科短期学习。其间,结识了孙中山先生,参加了中国同盟会。在此前后,兴化许多学子到日本读书,寻求救国之路。据笔者姑父王益莹(字石桥)介绍,其祖父王鹤庭(字琴舫,号鹤亭,留学日本东京弘文书院)曾对家人讲述,当时留学日本的多数兴化人和他一样,参加了中国同盟会。

未及转入本科和毕业,徐德培便离开日本,游学西方,在奥地利、德国、比利时专攻电政。其间,十分进取,掌握了英语、日语、德语、法语等多种语言。

在欧洲学得电政专业后,应南洋群岛中华商会之聘,徐德培任教于印度尼西亚爪哇市中华学校。旋往印度尼西亚其它城市的华侨学校和奥地利华侨学校从教。

三、辛亥革命追随者与新中国文史馆员

徐德培在1911年辛亥革命于武昌取得胜利后一直追随孙中山先生,服膺其主张。1912年1月,国民政府各部在南京成立。徐德培先后在国民政府任交通部电政司佥事科长、交通部参事等,一度出任汉口电报局局长。同年2月,家乡兴化成立中国同盟会南京支部兴化分会,会员达数百人,邰家骐任会长,顾咏葵为副会长,俞荄为评议长,徐德培等为评议员。次年改组为中国国民党兴化支部。

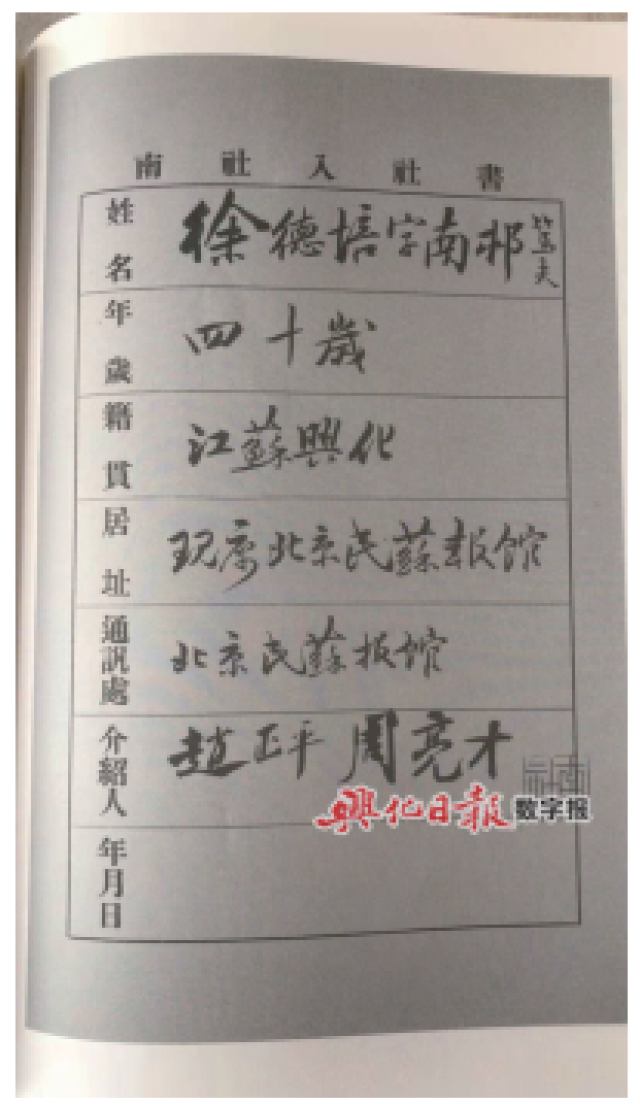

民国六年(1917年),徐德培入北京《民苏》报馆工作。此时,南社诗人赵正平、周亮才(号天石,浙江嘉兴人)介绍徐德培加入南社,其入社号为689号。此时已是辛亥革命之后,徐德培在诗歌创作中仍保持了南社精神最初的先进性,即革命精神、战斗精神,没有沾染保守旧习,对以后的新文化运动也是持积极响应态度的。

民国八年(1919年),经《民苏》报馆主笔汪同尘(江苏东台人)介绍,徐德培在北京结识了朱镜宙(《民苏》报馆主编)等许多志同道合的友人。同年,“五四运动”爆发,新文化运动随之而兴起。汪同尘是中国同盟会会员,在辛亥革命后参与了海军革新派活动。

1949年10月1日,新中国成立。不久,时任政务院总理的周恩来聘请徐德培入中央文史馆,成为首批馆员,专门从事文史研究工作。

徐德培兴趣广泛,除了善作诗文,留有《南邨诗文集》以外,还在教育、文史、训诂学、掌故、书法、数学、古钱币、碑刻、收藏、文物考古、古代典章制度、历史学诸方面颇有研究,著有《盐铁论集释》《中国历代钱币考》《齐梁陈书诂》《南邨杂志》《平面几何学问题详解》等,具有较高的学术价值和文学价值。从徐德培的一件册页(内容为古人的书论),可以看出其书法飘逸灵动,行书功底深厚。

1951年12月,徐德培在北京去世,享年74岁。他配张氏夫人,与夫人共生二子,长子徐家斌(又名家宾,字汝兼),次子徐家干(字子桢),二人均受过高等教育。徐家斌毕业于北京医学专门学校。孙徐孳声、徐养声、徐建声。徐建声为中国人民解放军八一电影制片厂故事片创作室摄影师,他在致扬州著名文化学者、文史专家顾一平先生(兴化海南镇莫顾村人)的信函中追溯了其祖父徐德培不平凡的人生经历。此外,居住兴化的徐氏族人亦补充了一些徐德培的史料。

徐德培生长于“自古昭阳好避兵”的环境较闭塞的水乡兴化,从小受到家族诗学传统的影响,又接受过科举制度的应试教育,旧学根柢深厚。但是,他很早便对新学尤其是理工科的学习兴趣浓厚,并且走出兴化,乃至走出国门,到东洋和西洋学习多种外国语言以及先进的科学技术。同时,青年时代便萌生反对种族压迫和专制统治,推翻满清王朝的民主主义思想,参加中国同盟会,成为辛亥革命的追随者。在社会主义革命胜利和新中国成立后,徐德培又为国家的社会主义建设奉献聪明才智,留下许多著述。总之,徐德培是一位贯通中西文化,融合古今,精通文学和自然科学的中国近代社会转型时期的知识界精英人物,十分可贵。