明朝那些官

遗爱祠

□文/潘仁奇

北宋时期,范仲淹知令兴化,布泽无限,兴化人民一直保持着对他的仰止之思。 明代初年,“宋参知政事前兴化知县谥文正范公仲淹”入祀文庙名宦祠,附祀大成殿。正是出于对这位先贤的景仰,一种独特于江淮的景范文化在兴化逐渐形成。表现在吏治上,就是端方廉正,用贤任能,亲民务实,不立私心,既有“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的悯世情怀,更有鞠躬尽瘁、忧国恤民的执政善举。在这种吏治文化氛围中,作宰兴化者多有仁民爱物、廉能兼备的范仲淹式的清官廉吏,形成一条清官文化链。

在明代,这种“渥惠在黔黎”的地方父母官,就有许多。

元末张士诚起义,兴化及江淮东部卷入其间,兵燹连连,加之连年不绝的水蝗旱灾,庐舍焚荡,人力不至,久致荒芜,许多村庄积骸成丘,人烟灭绝。兴化东西120里间人民仅余3160户,全县人口仅剩8628人!

1368年,徐士诚作为明初首任兴化知县,来到丧乱之后满目疮痍的兴化。

明初实施“洪武赶散” “驱苏民以实淮扬”。徐士诚的当务之急,就是接纳来自江南的移民,组织他们屯田生产,并对他们进行有效管理,使他们既能安身,又可置业。

作为一名清醒的官员,徐知县深知这批移民的到来对时下地广人稀的兴化残破的经济恢复元气的重要性,他贴出告示,召集流亡。对回籍的居民复其田产,给无地的百姓安身之所,对源源而至的江南移民也一一予以妥善安顿。兴化人口随之猛增。到1391年,兴化人口已达9535户、63177人,较诸元末,二十年间,陡增7倍多。同时,吴文化也被全方位地带至江淮、带入兴化,对兴化产生了长远影响。

徐知县还将县衙向西扩展,紧邻宋代古衙另建了一座新衙。在新衙的东南角建监狱;在宝严寺西建成兴化城隍庙,“明则礼乐,幽则鬼神”“济人道之所不及也”;南城内文林里重建了兴化文庙,以此增进兴化崇文尚儒、明理怀义的文化氛围。

随着明初统治的稳定和招抚流亡、移民垦荒等政策的实施,兴化一带百孔千疮的经济得到恢复和发展。这是兴化人民艰苦创业、辛勤劳动的结果,一些地方官勤政爱民、廉洁自守,也为兴化地区的发展作出了一定的贡献。如洪武年间的李叔正、敖得真、永乐年间的吕童等。

李叔正,1374年知令兴化,多有惠政。

1385年,敖得真任兴化县令,持身端正,为政清廉,刚正不阿,不畏强御。对于仗威凌势的上级属吏的胡作非为,敢于秉义犯颜,依法惩治。

吕童,于1410-1413年间任兴化知县。时值战后萧条,吕童勤政爱民,治理有方,秉持操守,不遗余力,革除吏弊,为官清廉,生活俭朴,与民同忧,且“清正严肃,除奸剔弊”,对属下官吏治理很严,任职期间,群吏规规矩矩,不敢妄为。由于生活清苦,积劳成疾,于1413年殁于兴化任上。吕童死后,四壁空空,囊橐萧然,其妻小竟无钱安葬治丧。兴化士民感其业绩,纷纷为其捐银集资,买棺收殓。致祭之日,“巷哭者千人”,悲声四起,不绝于耳。

就在兴化人民上下同心、建设家园的过程中,一场“孙关保案”以及随后而来的马政负担, 给兴化人民带来莫大的痛苦和灾难。

明朝初期由如皋移居兴化的孙关保占大片田地、拒缴赋税败诉后,诬告兴化隐匿田亩,欺隐田粮,并重金贿赂相关官员矫情上报。明成祖朱棣闻情发旨,对兴化施以加赋减丁的重罚,兴化劳动力骤减,又被增粮加赋,应缴的漕粮竟占至扬州府十个州县总额的十分之三。

宣德年间,硬行分配兴化养牧种马540匹,每年向太仆寺解缴新繁殖的成年马108匹,是为“马政”。兴化不适合养马,为了完成解缴任务,只得向山东、北直隶等产马处买补上缴。

沉重的漕粮和 “马政”负担,成为积压在兴化民众身上不解的痛。重赋之下,百姓“逃亡过半”,许多地方田成草莽,乡无人烟。

如此惨状,就连一些有良知的官员也不忍卒睹。或四方呼告,反复吁请;或挺身而出,抗辞相争;或清廉自守,甚至为民舍官!

正统年间任兴化主薄的蒲政,主管仓廪刑狱。他同情百姓,宅心仁恕,用刑谨慎。对因不堪重负逃欠赋税的贫困农民,他不是严刑催逼,而是用蒲条作鞭,从轻发落,略示儆诫。他生活朴素,一袭青衣布衫穿了多年,边缘都褪色泛绿。当时封建王朝对基层官员每三年考评一次。蒲政连续三次考核的评语都是廉明公正,分文不贪。故兴化民谣云:“蒲政打蒲鞭,青布绿了边。九年三考满,不要一文钱。”

1469年,吴廷鑑任兴化县令,仁慈恤民的他眼见上司征督苛急,诉道:“我不能为了一己之私,讨好长官,就害得兴化满目疮痍啊!”乃上书陈情,力请宽贷。结果得罪上司,被迫去职。走之日,行李萧然,惟图书数卷而已。

1492年,任扬州府同知、负责粮储的赵有初官升知府。根据明朝规制,只要他按例征完任内钱粮,即可顺利赴任。当时一府境内,唯有兴化一县因额粮独重,差繁民窘,积欠甚多,无法完缴。赵有初不忍鞭笞催逼民众,叹息道:“我怎么能够因为贪恋知府这一官位,就忍心置你们百姓于死地呢?”遂弃官归里。兴化人民感念其恩,立其位于宝严寺中祀之。

1514年彭应轸任兴化知县,恰逢荒年大饥,于是他拜谒抚院,请求蠲免这一年的租赋。抚院使者闻情佯怒,说他自作主张,衙将他问罪下狱。彭应轸面无惧色,坦然相对,毅然褫解冠服,拟就行,并从容作诗曰:“忧民怀抱为谁开,笑与春风入夏台。我本人间铁汉子,淮人莫作等闲猜。”使者为之动容,乃召集商议,终于答应了他的请求,蠲免了兴化一年全赋。

嘉靖年间任兴化县丞的刘乾,清正廉洁,谨介质直,催征科赋,不扰民众,因忤当道而去官,士民为之鸣冤之,以诗相赠:“孤剑冲星拂晓衣,闾阎不信使君归。一行作吏真廉洁,三代斯民有是非。得失只须怜塞马,画图今已误明妃。草茅亦有春秋笔,点检行藏撰去思”。

同样是嘉靖年间的县丞司治,为人任事坚持原则,廉洁自律。除了正常的俸禄外,一介不取,不贪不沾。民有馈赠,即便是蔬果水产,也坚辞谢绝,绝不收纳。三年任满离别之日,兴化士民集于沧浪亭畔,搭帐相送。他们给司治披上红锦袍,并用一双新靴换下他足下的旧靴,以表示他在兴化为官三年,一尘不染。当时观者如堵,欢声雷动。

嘉靖末由户部郎谪迁兴化县令的王汝言,性刚直,敢担当,清廉自洁,俭约如寒士,为政不事操切,坚持与民休养生息。上级府谍频至,催缴钱谷,王知县却不随之俯仰,从容不迫,唯恐因急征扰民。又疏浚大河,筑建盘塘,绵亘百里,惠民无穷。任满濒行,百姓为表达感戴之情,持绮縠馈赠给其亲属,坚持弗受,送者虽哭着请求,亦力拒辞却之。百姓为之立祠以祀,四方之士纷纷撰诗文颂之,并结集付梓,名之为《留恩集》。

1538年,兴化知县傅佩针对兴化连岁灾伤、民穷财尽的现状,为“正疆界、均粮站、究欺隐、资国赋、安贫民”,毅然上《均赋疏》,力陈兴化土瘠民贫,赋重差繁,良田被侵夺,加之军灶错处,所有差役全转嫁到普通百姓头上。奏请上司派员来兴化均田平赋。惜乎人走政息,未能奏效。1538年,知县傅佩上《均赋疏》,力陈兴化赋重差烦,

1568年,李戴来到兴化。他任兴化知县四年,连年遭灾。廉明仁恕的李戴整日忙于抗灾赈恤,力请赈蠲,许多民众因此得以存活。他在救灾治水的同时,认为当时兴化的关键问题是赋税畸重,于是,不顾个人前程,多次上疏,请求减免兴化税粮数万石。他还重教立学,亲民恤贫,百姓有因经济拮据而不能婚葬者,辄解囊相助。兴化百姓对他感戴有加,特为之设李公祠。

1586年知县饶舜臣,“忠信廉平,为民告灾,免冠顿首,泣下沾衣。行之日,公署用物一无所取。家人误取束木为厨薪,遣还乃已”。

欧阳东凤于1589-1592年任职兴化。他在兴化的前二年先旱后涝,旱时,“茭葑之田皆成赤地”,涝则“周遭二百余里竟成湖海”,弥望皆泽国。百姓罹此巨患,熏蒸于风日之下,叫号在波浪之中,饿殍遍地,出身贫寒的欧阳东凤痛心疾首,焦虑万千。他在极力救灾、疏浚沙沟黄土沟至射阳神台场海口故道的同时,抱着对灾民的无比同情,一再请求省、府赈灾蠲赋,上司不应。欧阳东风忍无可忍,欲默不能,乃“自甘斧钺”,越级上疏朝廷,泣恳圣恩。封建王朝,知县无权直接具奏中央,只能以“夹条”(附件)的形式由知府以上官员奏本,否则视为“僭越”。欧阳东风干犯律条,结果受到“停俸一年”的处分。

但欧阳县令这份寄望皇上悯其忠鉴其言的奏折,终于被呈递至时任户部主事兼职昌平粮道的袁应祺手中。袁应祺是兴化人,他曾著《叩阍录》,力陈兴化孙关保案加重赋额的始末以白于户部尚书。在收到欧阳县令的奏折后,更是不避嫌疑,设法周旋,极力游说,力请户部尚书等酌情准奏。

在此期间,已经升任吏部尚书的李戴也与袁应祺一力配合,四出呼吁,更移书扬州知府,促其为民请命。在他们不懈的努力下,几经周折,部议终于准如欧奏,议定将因“孙关保案”所加兴化的浮粮二万余担改为折征银一万两,并“永为例”。以“改折花银”,将五百四十匹种马以每匹二十两征粮银折色解缴扬州府转交南京兵部太仆寺,不再养马。至此,“民患顿纾”,困扰兴化一百多年的漕粮马政之患终得缓解,压在兴化民众身上的重轭顿然减轻了许多。

欧阳东凤秉持着济世的良心,不顾功利,出位上疏,极陈民患,终于促成了兴化多少年来多少人想做而未能做成的事——减负惠民,利济苍生。兴化人民怀念这位“欧阳父母官”,明代中期为其立欧公祠。

1605年,杨涧从千里之外的河南商丘来兴化任知县。莅临时,正值荒年歉收,百姓饥寒交迫,嗷嗷待哺。杨涧想方设法,刻意抚绥,使民无离散,他还自己出资辑印了农书和《圣贤绪论》教谕农民,使他们安心务农。民心初定,可上司又飞札催科。兴化遭此灾年,民众无粮可纳。杨涧请求缓征,上司不允,严辞催逼。清廉慈惠的杨涧不忍心害民,竟遣人回家将自己家中的一片果园卖掉,用来替全县百姓完纳赋税。三年任满,他竟无钱进京觐见,只好再请求父亲变卖部分家产,才凑足盘缠。兴化人民对他感恩戴德,无限怀念,在他辞官归里后,在兴化立生祠纪念这位“千里为官不为财”的清官。

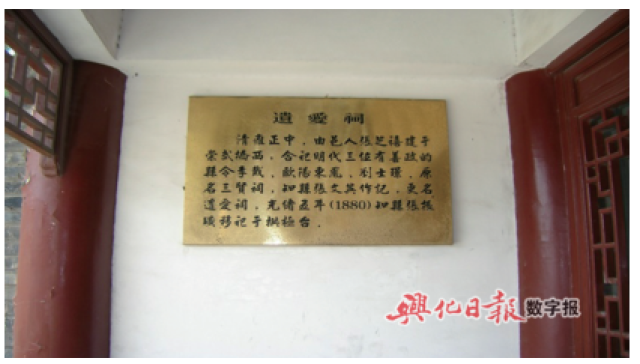

1640年兴化知县方允昌不顾灾情横征暴敛,激起民变后,溜之大吉,兴化整四个月没有县令。其时社会混乱,四野蹈蹈,民不聊生,官吏视兴化为畏途。唯史可法的幕僚刘士璟慷慨多大略,史可法遂委其摄任兴化知县。刘士璟初到兴化,轻装简从,微服私访,徒步逐门逐户勘察民情,慰问灾情。在掌握基本灾情的基础上,首先考虑赈灾,于是他走访富家大户,向他们募集米麦及钱,赈济疗疾,活民无算。然后采取了一系列行之有效的措施方略,仅短短数月,把一个乱哄哄的兴化治理得井井有条。离任之日,“百姓号泣遮道,城为之空”。刘士璟留诗相慰,诗中有“来洒一腔热血,去携两袖清风”之句,作为自己的告白和誓言。后来在沭阳县令任上竟成忏言,为抗清殉节。清代雍正年间,邑人于崇武桥西建遗爱祠,合奉李戴、欧阳东风和刘士璟。

官有善政,民永祀焉。