陈造、叶蒉与《兴化县移建学记》

□文/ 曹生文

南宋淳煕年间(1174—1189),高邮人陈造受兴化知县叶蒉的邀请,为新落成的兴化县学撰写了一篇《兴化县移建学记》,全文抄录如下:

叶侯令兴化之明年,以县学湫隘颓倾,访得旧址规复之。又明年,毕其工。祀有庙,讲有堂,为门为斋,庖库井垣,甚备而固。巨湖映带,轩豁旷爽,财出于积累之余,官不与其费;工取于游手之募,民不知其劳。又籍羡田为养士之食。驰书吴门,求记于高邮陈某,乃为之言曰:

有民必有士,有政不可无教而化之,逮乎下也盖深。民治于人者也,士则将治民者。民也而为士,孰使然?而刑驱威制,必欲不吾敢犯,果不足以得民之心。惟详于教,乃可以善其心。古者取士于民,以为公卿大夫,共天子之治,迪民之性,有以扰服销祓其奇,袤好利之念,是立之学。京师为太学,诸侯为泮宫,固也。而党有庠,术有序,家有塾,夫化行而不究于下,非治之至。三代之学,于其细焉不遗,其亦深矣哉。《左氏》记不毁乡校,诗人刺子衿挑达,皆于区区之郑言之,郑之人所以能枝强邻大邦,其民爱君,效死而不叛,岂无所自而然?当时大国可知。文武成康盛时可知,皇家以文治,凡山区海濒百家之聚,无不建学,斯足以见圣化之深且远。

兴化虽小邑,然介于海陵高邮之间,二郡昔号多士,名辈相望,民纯恪易治,兹岂非根原于学而贤师帅教养之效?是邑也,不应顿异。而士之才彦未多,民斗讼未稀,与所闻大不同。侯病之。病之,而不得其术,则何益矣。故其为政,汲汲于学。经营之始,人知其难。侯意愈坚,曰将有遇,请于郡。时守赵公贤而文,欣然从之,畀以大木百章,而继之以钱若米。部使者亦嘉其意,赞其决,果克竟其志。今之为邑,旦夕金谷狱讼簿书是课,孰知有所谓学,置不问,于法令无责,而金谷狱讼簿书一不副上官意,谴诃立至,可谓难。而用小邑,作久废,时无赢羡,卒而成,又甚难。侯贤者也,不小是邑,切切求所以治民之本。而临于上者,假之于金谷狱讼簿书之外,尤贤哉!事以贤立,而多贤不易遇,故予乐为书之,以道邑人喜慰之情。因述古人建学之意,而期其士民于方来,有以满足侯之望。

侯名蒉,字进卿,盖石林先生之孙云。

由于战乱、灾荒等原因,明代之前里下河地区的府志、县志都已散佚殆尽,流传至后世的唐宋文献也不多见,其中与兴化有关的文字记录尤其稀少。而《兴化县移建学记》撰写于南宋时期,文中保存了南宋时兴化民风、教化、建置等方面的信息,因此就显得尤为珍贵。

文章的写作时间大致是在南宋淳煕年间(1174—1189)。《嘉靖兴化县志》载:“淳煕,叶蒉,振举风俗,士民德之”;《万历兴化县新志》载:“淳煕,叶蒉,振举风俗,士民德之。自淳煕至嘉定,凡三帝十八年间无考”;《咸丰重修兴化县志》载:“淳煕,叶蒉,振举风俗,士民德之。”当然,根据《兴化县移建学记》的记录,我们还可以更为精准地确定文章的具体写作时间。

陈造,南宋高邮人,生于南宋绍兴三年(1133),淳煕二年(1175)进士,淳煕十三年(1175)至淳煕十六年(1178)出任平江府教授,在此期间与文坛名家范成大等人交游唱和,以诗文创作名噪一时,有“淮南夫子”之称。范成大称赞说:“使遇欧、苏,盛名当不在少游下。”

《兴化县移建学记》说:“驰书吴门,求记于高邮陈某”,可见此时陈造并不在高邮,而是在苏州,也就是平江府教授任上,由此推断,此文的写作时间应该是在南宋淳煕十三年(1175)至淳煕十六年(1178)之间。

“淳煕”是宋孝宗所用的第三个年号,此时宋金两国已经签订“隆兴和议”,结束了长期的战争状态,进入一段长达40年的和平期。南宋君臣励精图治,锐意恢复,对内整顿吏治,裁汰冗官,兴修水利,勉励农桑,重视农业生产;对外练军实、除戎器、选将帅、厉士卒,积极备战。宋孝宗在位期间,国家政治清明,社会繁荣稳定,是宋室南渡之后难得一见的繁盛时期,史称“乾淳之治”。正是在这样的时代背景下,知县叶蒉重修了兴化县学。另从《兴化县移建学记》的记载来看,叶蒉修建兴化县学的直接起因,是为了实现以教化改良民风的政治目的。

残酷的宋金战争不仅重创了里下河的社会经济,同时也改变了地域民风。南宋时期里下河民风的转变主要是受外来移民的影响,宋金战争期间,尤其是靖康之难后,有大批中原难民先后南迁,这些人自愿或者不自愿地抛弃故土,来到里下河完全陌生的土地,他们放弃原先的生产、生活习俗,以及原有的一切地位、荣耀。当年世代簪缨的家族已成一场幻梦,他们必须直面现实,为了生存与冷酷的自然,与残酷的社会做各种斗争,风餐露宿,生死难测,忍辱负重,委屈求生,由此养成不安现状,带有强烈反抗精神的集体性格,同时也改变了北宋时期“纯恪易治”的里下河民风。

陈造在《上王参政奏札》中说“(高邮)风俗纯质,土物有中原气。近者南北杂处,渐不如旧”。又在《殖轩记 》中说:“(高邮)俗淳朴,异他邑。自顷南北杂处,其习庞戾夸竞陵暴,尤嚣于田讼,不复承平之旧”。两段文字都明确指出,里下河民风已经由北宋朝的儒雅淳厚,质朴纯良,转变为南宋时期的坚悍强忍,尚武好斗。追溯民风转变的直接原因,则是所谓的“南北杂处”,即大批北方移民的迁入,外来移民与本地民众之间由于生产、生活习俗的差异而发生争执,尤其是在田亩等生产资料的分配上,争议尤为激烈,所以陈造在《殖轩记》一文中有“尤嚣于田讼”的记载。

兴化与高邮毗邻,南宋时高邮控扼淮扬运河,又有运盐河与兴化、盐城相接,战略位置十分显要,因此升格为高邮军,辖有高邮、兴化两县。所以南宋时期高邮民风的转变,实际上也包含了兴化民风的变化。陈造在《兴化县移建学记》说:“而士之才彦未多,民斗讼未稀,与所闻大不同”,这是说南宋初期兴化文教相对落后,民风较为彪悍,与之前听说的有很大不同。说明兴化民风较以往而言,已经发生了明显的转变,这种转变不是进步,而是倒退,与孔孟儒家倡导的“仁孝爱悌”的政治理想渐行渐远,由此引发地方执政者的忧虑。

“美教化,移风俗”是孔孟儒家大力主张的治理手段之一,也是孔孟儒家教化思想的精髓之一。兴化知县叶蒉是南宋名臣叶梦得的孙子,受儒家思想浸润颇深,有《圣宋名贤四六丛珠》等著作传世。因此叶蒉不遗余力地强调教化的功能,并为此重修兴化县学,“故其为政,汲汲于学”,也就在情理之中。

从文中内容来看,叶蒉的政治主张受到了上级官员的欣赏与支持,并且在扬州知州以及朝廷官员的帮助下,最终完成了兴化县学的移址与重建。

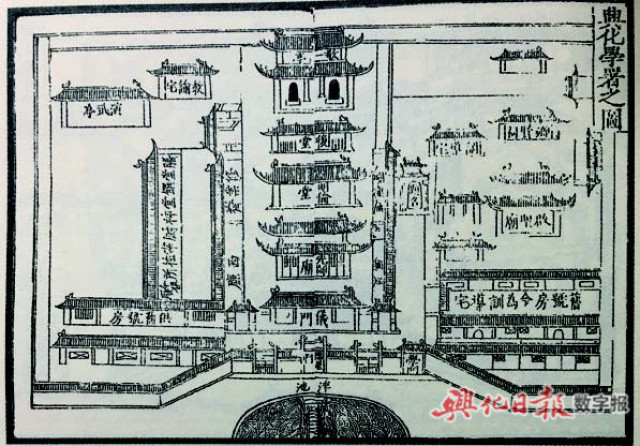

南宋初期,兴化县学已经长期失修,以至于“湫隘颓倾”。经历了两宋之交数十年的战乱,里下河社会经济遭遇重创,城镇乡村焚掠一空,兴化县人口损失十分严重,一度被降格为“镇”。《宋史·地理志》记载:“(兴化)旧隶扬州,改隶泰州,建炎四年(1130)来隶,绍兴五年(1135)废为镇,十九年(1149)复县,隶泰州,乾道二年(1166)还隶,寻又隶泰州,淳熙四年(1177)复旧”。

南宋绍兴年间,知县黄万顷带领兴化人民重建家园,恢复生产和生活秩序。《咸丰重修兴化县志》记载:“黄万顷,绍兴中知县,安集人民,修葺县治、仓库、学校,有关政典者悉为创建。”

由以上记录可知,南宋初期在黄万顷的主持下,兴化县学已经得到修复,不过受限于当时的人力与财力,此次修葺后的兴化县学规模较小,并且不在北宋时期范仲淹所建县学的原址上,这其实也暗示了在宋金战争期间,北宋时期所建兴化县学已经毁于战火。兴化知县叶蒉选择在北宋原址上重修兴化县学,从文化层面来说,他所修复的并不仅仅是一座学校,而是重续了兴化文脉。

兴化,有“兴盛教化”的涵义,明代《万历扬州府志》解释说:“兴化义无所考,旧志以杨行密‘觊兴其化’,疑或然也。”正是在“觊兴其化”的政治理想推动下,这片潟湖沼泽之地,逐渐生长为人文荟萃的里下河名县。《万历兴化县新志》说:“兴化僻处东海,斥卤之地,赋重民罢,物力少诎,而人文蔚起,学问好修不减邹鲁。若乃省阁名公、朝廷元辅、谏垣台宪、秘书藩臬、心膂股肱之佐先后踵出乎其乡,诚缙绅之渊薮、人才之都会也。”

兴化文脉薪火相传,绵延千百年枝繁叶茂,这是一代代兴化先民苦心经营的结果,也是无数名宦先贤留给后人的宝贵财富,这其中也有兴化知县叶蒉的一份功绩。